Procrastinación: Efecto de la relación de contingencia sobre la distribución temporal de la respuesta

Procrastination: Effect of the contingency relation on the temporal distribution of responses

Oscar Arturo Cordero Rubio1 Universidad Nacional Autónoma de México Eduardo Fernández Nava2

Universidad Nacional Autónoma de México

Guillermo Aguirre Canchola3

Universidad UDFSM

Resumen

El presente trabajo tuvo por objetivo evaluar el efecto de la relación respuesta-reforzador sobre la distribución temporal de la respuesta en estudiantes universitarios. Se trabajó con 12 estudiantes de primer cuatrimestre de la licenciatura en psicología de la Universidad UDF Santa María, los cuales se expusieron a una tarea de operantes concurrentes virtual diseñada para smartphones, que consistió en una pantalla con tres recuadros grises sobrepuestos en un fondo blanco que fungían como operandos, los participantes presionaron dichos recuadros para obtener puntos, entregados acorde a diferentes programas de reforzamiento. Los resultados mostraron que los estudiantes distribuyeron sus respuestas entre las opciones de respuesta con requisitos bajos incrementando paulatinamente a la opción con un requisito mayor, lo que corresponde a un patrón tipo procrastinación. Se discuten los hallazgos en relación con las aportaciones metodológicas de este estudio, así como las implicaciones teóricas y empíricas en el área de procrastinación.

Palabras clave: procrastinación; programas de reforzamiento y operantes concurrentes. estudiantes universitarios

Abstract

The objective of this study was to evaluate the effect of the response-reinforcer relationship on the temporal distribution of responses in university students. Twelve first-semester psychology students from Universidad UDF Santa María participated in a virtual concurrent operants task designed for smartphones. The task consisted of a screen with three grey rectangles on a white background, functioning as operants. Participants pressed these rectangles to earn points based on different reinforcement schedules. Results showed that students initially distributed their responses toward options with lower requirements and gradually increased responses to the option with a higher requirement, demonstrating a procrastination-like pattern. The findings are discussed in terms of the methodological contributions of the study and the theoretical and empirical implications for procrastination research.

Keywords: procrastination; reinforcement schedules; concurrent schedules of reinforcement; college students.

INTRODUCCIÓN

La procrastinación de manera ordinaria se refiere a posponer tareas y actividades que deben realizarse, y que a pesar de este aplazamiento puede tener consecuencias negativas (Steel, 2007). En el ámbito académico y laboral, este comportamiento puede afectar significativamente el desempeño y el bienestar psicológico. Debido a lo anterior, en psicología se ha desarrollado un área de investigación en procrastinación de interés creciente en las últimas décadas, no obstante, no existe un consenso respecto a su estudio (Ferrari, 2010; Behnagh & Ferrari, 2022; Steel & Klingseick, 2016).

Las investigaciones sobre procrastinación en psicología pueden ser clasificadas en dos tipos: 1) centradas en la relación de la procrastinación con las características del individuo, por ejemplo: la personalidad (e. g. Steel, 2007; Diaz-Morales et al., 2008), las emociones (e.g. Behnagh & Ferrari, 2022; Sirois & Pychyl, 2013) o la manera en que regulan su comportamiento (e. g. Zhang & Feng, 2020); 2) centradas en identificar la relación entre las características de la situación en la que el individuo se comporta y la procrastinación (e.g. Ackerman & Gross, 2005; Blunt & Pyhcyl, 2000; Paden & Stell, 1997). De acuerdo con esta segunda perspectiva, el término procrastinación refiere a un patrón de respuesta, el cual se caracteriza por un incremento gradual de la actividad del individuo a lo largo de un intervalo disponible para realizar una actividad. Conforme el intervalo avanza, se observa una concentración de la actividad al término del tiempo disponible (Michael, 1991; Perrin, et al., 2011).

Ambas perspectivas se han centrado principalmente en el uso de instrumentos psicométricos para identificar las condiciones que guardan relación con este comportamiento, como la General Procrastination Scale (Lay, 1986 como se citó en Steel, 2007) y el Procrastination Assessment Scale-Students (Solomon & Rothblum, 1984). Encontrando que los individuos procrastinan más en tareas cuyas consecuencias se encuentran distantes en el tiempo, en contraste con otras tareas concurrentes cuyas consecuencias se encuentran más próximas (Steel, 2007). Asimismo, los individuos reportaron procrastinar más cuando identificaban una tarea como aversiva, es decir molesta, debido a: su dificultad, complejidad, importancia, tiempo necesario para completarla, nivel de interés o las habilidades necesarias para completarla (Ackerman & Gross, 2005; Paden & Stell, 1997; Zacks & Hen, 2018).

Una desventaja a la que se enfrenta esta estrategia metodológica es su dependencia en el auto reporte de los participantes para sostener sus resultados. Los instrumentos diseñados para el registro de la procrastinación se basan en el planteamiento de situaciones hipotéticas o la descripción de episodios pasados, de manera que no es posible garantizar la correspondencia con el comportamiento de los individuos al afrontar la tarea (Del Valle & Zamora, 2021). A pesar de la relevancia de los hallazgos para identificar posibles variables involucradas en esta forma de comportamiento, las conclusiones de estas investigaciones deben tomarse con cuidado.

Al indagar respecto de las variables de interés para el estudio de la procrastinación, como la aversión a la tarea, la diversidad de los testimonios y las preguntas en los cuestionarios, aunado a las limitantes de los instrumentos antes mencionada, dificulta llegar a un consenso respecto de la conceptualización de esta variable y, consecuentemente, de generalizar los efectos de esta variable. Una metodología alternativa que ha sido utilizada en el análisis experimental de la conducta consiste en el uso de tareas de elección, en las cuales se presentan de manera simultánea dos o más opciones de respuesta, la manipulación de los parámetros de estas opciones permite observar cambios en la distribución de la actividad del individuo (e. g. Mazur, 1996; Lerman et al., 2006; Perrin et al., 2011; Torres et al., 2017).

Una variante de este tipo de metodología es la tarea de elección de operantes concurrentes, la cual consiste en la presentación de múltiples opciones de respuesta en un intervalo, cada una asociada a su propio programa de reforzamiento. Las opciones de respuesta se mantienen vigentes a lo largo del intervalo, de manera que los participantes pueden alternar libremente entre opciones, sin que esto implique la pérdida de las consecuencias asociadas a cada opción. Una de las opciones de respuesta se establece como la opción obligatoria, es decir, una opción a la que es necesario responder para obtener una consecuencia de mayor valor que delimita el término del intervalo (Cordero et al., 2022; Torres et al., 2017; 2023).

Aunado a delimitar la duración total del intervalo, permitiendo evaluar los efectos de la demora de las consecuencias, una manipulación común en los procedimientos de elección es la del requisito de respuesta de la tarea obligatoria. De acuerdo con investigaciones conducidas tanto con sujetos humanos como no humanos, incrementar el requisito de respuesta propicia una preferencia por la opción de respuesta temporalmente más próxima a la presentación de consecuencias con procedimientos de ensayo discreto, es decir, incrementar el requisito de respuesta incrementa la probabilidad de procrastinar (Lerman et al., 2006; Mazur, 1996; Zentall, 2020). Sin embargo, al realizar la misma manipulación con procedimientos de operante libre, se ha observado que los participantes responden en la misma proporción tanto a la tarea obligatoria como a las demás opciones de respuesta, independientemente del requisito establecido (Torres et al., 2017).

Las diferencias observadas entre los procedimientos ofrecen dos posibilidades generales: el requisito de respuesta no genera cambios en la distribución de la actividad entre opciones de respuesta, debido a los efectos de una variable no controlada, o el procedimiento de operante libre no permite observar el fenómeno de interés. Estudios en los que se ha programado una relación de dependencia entre la actividad del individuo y la presentación de consecuencias, una relación de contingencia, se han observado cambios sistemáticos entre opciones de respuesta siguiendo un procedimiento de operante libre, con un patrón de respuesta que se corresponde con el patrón tipo procrastinación (Perrin et al., 2011).

En estudios recientes se ha probado el establecimiento explícito de una relación de contingencia en el componente o tarea obligatoria, utilizando un procedimiento de operantes concurrentes, propiciando cambios en la manera en que se distribuye la actividad entre opciones de respuesta. Sin embargo, se observó que los participantes respondían primero al componente obligatorio, aun cuando el requisito de respuesta en esta opción fuera mayor en comparación con las otras opciones de respuesta, hallazgo contrario al supuesto en procrastinación (Cordero et al., 2022). No obstante, en este estudio se utilizaron Programas de Reforzamiento de Razón Fija (RF) en las opciones de respuesta, por lo que es posible que los cambios en el patrón de respuesta respondieran a cambios en la tasa de reforzamiento generados por la velocidad de respuesta del participante, es decir, en tanto podían completar más veces el programa en el tiempo disponible, obtenían una mayor cantidad de reforzadores que los programados.

Una manera en la que se ha controlado la posibilidad de alterar la tasa de reforzamiento en programas concurrentes ha sido mediante el establecimiento de Programas de Reforzamiento de Razón Variable (RV) o de Intervalo Variable (IV) en los componentes (Savastano & Fantino, 1994). Dado que la variable de interés principal en los estudios de procrastinación es el requisito de respuesta, una manera de controlar los efectos de la tasa de reforzamiento variable es mediante el establecimiento de programas de razón variable en los componentes. Por otra parte, la presentación de consecuencias no sólo es contingente a la realización de una actividad, sino que también es importante considerar el intervalo disponible para realizar una tarea; una manera hacer dependiente la entrega de consecuencias tanto del requisito de respuesta como del tiempo es por medio del

establecimiento de un programa conjuntivo o CONJ (Duvinsky & Poppen, 1982). El propósito general de este trabajo es extender los hallazgos de los efectos del requisito de respuesta y la relación de contingencia exploradas en estudios previos, por lo que el objetivo principal es evaluar el efecto de la relación de contingencia sobre la distribución temporal de la respuesta en una tarea con operantes concurrentes con estudiantes universitarios.

MÉTODO

Participantes

Participaron 12 estudiantes que cursaban el primer semestre de la licenciatura en psicología en la Universidad UDF Santa María. La muestra se conformó de 10 mujeres y 2 hombres, la edad media del grupo fue de 24 años. Los participantes fueron reclutados con base en un muestreo aleatorio por conveniencia, mediante una invitación verbal a participar a cambio de créditos en una asignatura. Una vez que accedieron a participar, los participantes fueron distribuidos entre los grupos CONJ (n=5) y NCONJ (n=7). Ninguno de los participantes tenía experiencia previa con los procedimientos utilizados en el estudio.

Materiales e instrumentos

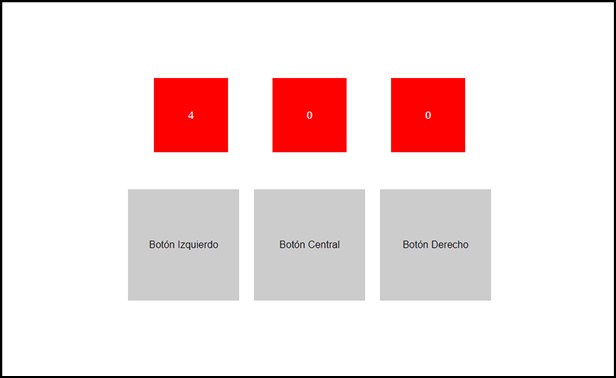

Tarea de operantes concurrentes para Smartphone, diseñada exprofeso mediante el lenguaje de programación JavaScript (Figura 1). La tarea estaba compuesta por 3 recuadros grises sobrepuestos en un fondo blanco, dichos recuadros se ubicaban en las secciones inferior- centro, inferior-izquierda e inferior-derecha de la pantalla, siendo equidistantes entre sí. Los recuadros fungían como operandos en los que los participantes podían responder pulsando la pantalla del Smartphone.

Figura 1.

Representación gráfica de la tarea de operantes concurrentes

En la parte superior de cada recuadro gris se presentó un contador dentro de un recuadro rojo. El valor inicial de cada contador fue de cero e incrementó en función de los puntos que los participantes consiguieron al pulsar el recuadro inferior. El número de respuestas necesarias para incrementar el valor del contador fue distinto para cada recuadro, así como el número de puntos que se obtenían por completar la razón.

Procedimiento

Las sesiones se realizaron en un aula de clases con dimensiones de 30 m2. Dicha aula contó con pupitres dispuestos en cinco columnas de seis pupitres cada una y en la zona frontal-izquierda del aula se dispuso un escritorio y un pizarrón. Los participantes se distribuyeron de manera aleatoria entre los pupitres del aula, de manera que todos los participantes compartieron el espacio físico durante la sesión. Sin embargo, se les instruyó que

no podían levantarse de sus asientos ni comunicarse con sus compañeros durante la sesión. Igualmente, se redujo el ruido ambiental en el área manteniendo cerradas las ventanas y puertas durante la sesión.

Antes de comenzar las sesiones experimentales, se entregaron los consentimientos informados a los participantes y se atendieron las dudas generales respecto de su participación, así como de la manera en que podrían obtener los créditos. Una vez que se obtuvo el consentimiento firmado, se distribuyó de manera aleatoria a los participantes a uno de los grupos del estudio y se asignó una clave personal por participante.

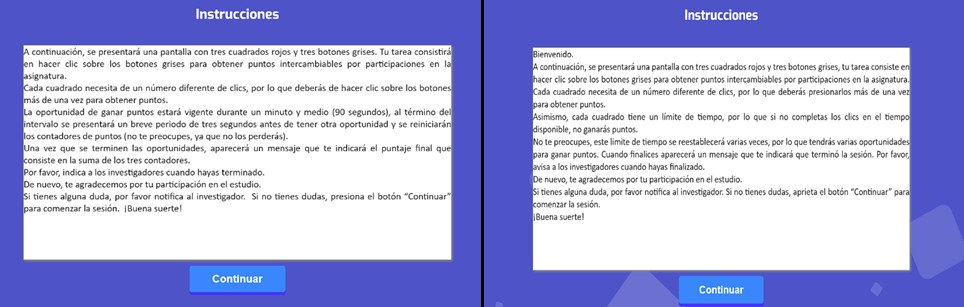

Al inicio de la sesión experimental, se escribió en el pizarrón la dirección de la página web por medio de la cual podían acceder a la tarea experimental y se instruyó a los participantes que ingresaran a la página mediante el navegador de sus Smartphones. Al ingresar, se presentó un menú con dos vínculos de acceso, uno para cada uno de los grupos del estudio. Con base en la clave personal del participante, se indicó a cada uno el vínculo al que debían acceder para continuar con la tarea experimental. Ambos vínculos redirigían a los participantes a la pantalla de instrucciones de la tarea (Figura 2). Para iniciar la tarea, los participantes debían pulsar el botón “continuar” ubicado en la zona inferior central de la pantalla.

Figura 2.

Pantallas de instrucciones para ambas tareas

Tabla 1.

Configuración de los operandos de la tarea para el grupo NCONJ

|

Botón izquierdo |

Botón central |

|

Botón derecho |

||

|

RV |

Puntos |

RV |

Puntos |

RV |

Puntos |

|

10 |

1 |

20 |

2 |

30 |

3 |

Todos los participantes debían presionar los recuadros grises para obtener puntos, los cuales podían ser intercambiados por créditos en la asignatura; no obstante, el programa de reforzamiento vigente en cada componente era diferente. Para los participantes en el grupo NCONJ, pulsar los recuadros permitía la entrega de puntos con base en un programa RV, cuyo

valor era diferente entre opciones de respuesta, como se muestra en la Tabla 1. En síntesis, si se respondía al botón de la izquierda, en promedio cada 10 respuestas obtendrían un punto; responder en promedio 20 veces al botón central permitía obtener dos puntos y responder en promedio 30 veces al botón derecho otorgaba tres puntos. La relación entre el número de puntos y el número de respuestas promedio se ajustó entre componentes para mantener similar el valor relativo de las consecuencias asociadas a las opciones de respuesta.

Por su parte, los participantes en el grupo CONJ no sólo debían completar un requisito de respuesta variable para obtener los puntos asociados a cada recuadro, sino que se implementó también un requisito de tiempo, por medio de un programa de Tiempo Fijo (TF), de manera que en este grupo, cada opción de respuesta entregaba puntos con base en un programa conjuntivo RV-TF (Tabla 2). En otras palabras, si se respondía 10 veces en promedio al componente de la izquierda, antes de que se cumpliera un intervalo de 30 s, los participantes obtenían un punto. Por su parte, responder en promedio 20 veces al componente central antes de que se cumpliera un intervalo de 60 s, permitía obtener 2 puntos. Por último, responder en promedio 30 veces al componente de la derecha antes de que se cumpliera un intervalo de 90 s, permitía obtener 3 puntos.

Tabla 2.

Configuración de los operandos de la tarea para el grupo CONJ

|

Botón izquierdo |

Botón central |

|

Botón derecho |

|

||||

|

RV |

TF |

Puntos |

RV |

TF |

Puntos |

RV |

TF |

Puntos |

|

10 |

30s |

1 |

20 |

60s |

2 |

30 |

90s |

3 |

Todos los participantes en ambos grupos contaban con 90 segundos para responder libremente a cualquiera de las opciones de respuesta, una vez concluido este intervalo, se presentaba un intervalo de 3 segundos antes de iniciar otro periodo de 90 segundos. Este procedimiento se repitió 3 veces, dando lugar a 3 ensayos por sesión, realizándose en 2 sesiones, separadas por un intervalo de 5 horas.

En función del momento en que se respondiera a las opciones de respuesta, es decir, en función de los cambios en la distribución temporal, se podía determinar si el patrón de respuesta de los participantes se correspondía o no con el patrón tipo procrastinación. Si las respuestas se concentraban al término del intervalo de 90 s, entonces se observaría procrastinación; si las respuestas se distribuyen al inicio o al término del intervalo, no se trata de un caso de procrastinación. Igualmente, con base en la literatura, se esperaría una mayor tendencia a responder al término del intervalo en la condición con requisito de respuesta alto.

La única diferencia entre los grupos era la condición de contingencia. Para un grupo, la presentación de consecuencias dependía de cumplir los requisitos de RV, por lo que podrían obtener puntos a lo largo del intervalo. En el caso de los participantes en la condición con programas CONJ, sólo obtenían consecuencias al final del intervalo, independientemente del momento en que respondan, por lo que se esperaría una mayor tendencia a responder al término del intervalo.

RESULTADOS

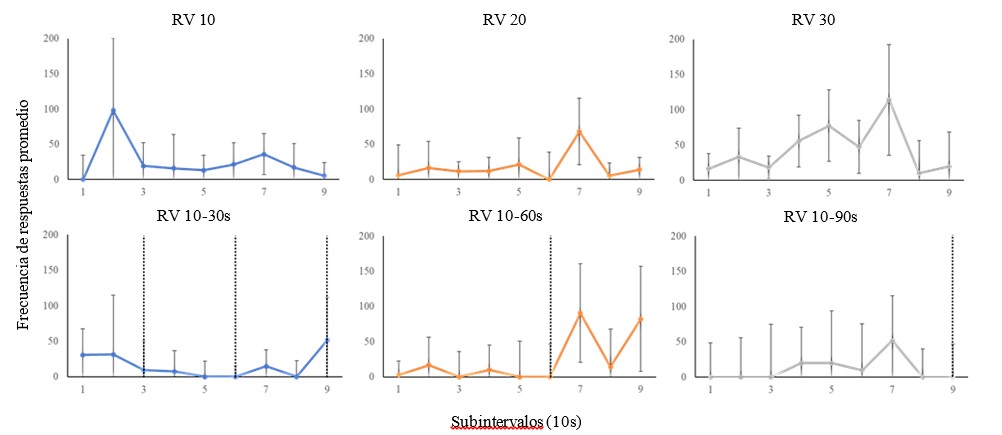

En la Figura 3, se muestra la frecuencia de respuesta promedio a cada uno de los componentes para los participantes en ambos grupos durante la segunda sesión, las líneas verticales punteadas señalan los momentos de disponibilidad de consecuencias en los componentes del grupo CONJ. Se puede observar que en el caso del componente asociado al programa de RV 10 en el grupo CONJ, las respuestas al componente describen una tendencia negativa que se mantiene durante el primer y segundo periodo de disponibilidad, mientras que, en el tercer periodo se observa un ligero incremento en la frecuencia de respuestas hacia el término del intervalo. En el caso de los participantes en el grupo NCONJ, la frecuencia de respuestas en este componente es mayor al inicio del intervalo, manteniendo una frecuencia baja durante el resto del tiempo disponible.

Por su parte, en el componente asociado con el programa de RV20 se puede observar que los participantes en el grupo CONJ mantuvieron una frecuencia baja de respuestas a lo largo del periodo de disponibilidad (60 s), con un incremento marcado una vez que se consumió este periodo. La frecuencia a lo largo del intervalo sugiere que los participantes respondieron de manera consistente a lo largo del periodo, mientras que el incremento después del periodo puede ser efecto de la suspensión del reforzamiento. En el caso de los participantes en el grupo NCONJ, se puede observar un incremento en la frecuencia de respuesta en el séptimo subintervalo del periodo, mientras que en el resto del intervalo la frecuencia de respuestas fue baja. El incremento en la frecuencia de respuesta en este grupo es menor en comparación con el observado en el grupo expuesto a los programas conjuntivos. Sin embargo, los participantes en el grupo NCONJ podían obtener puntos a lo largo de todo el intervalo, por lo que en este caso los cambios en la distribución temporal de la respuesta no pueden ser atribuidos a la suspensión del reforzador.

Finalmente, en el componente asociado al programa de RV30, se puede observar que la frecuencia de respuestas para ambos grupos incrementó de manera gradual a lo largo del intervalo, observándose un pico de frecuencia de respuestas en el séptimo subintervalo. La frecuencia de respuestas fue mayor en el grupo NCONJ en comparación con la frecuencia observada en el grupo CONJ, igualmente, se puede observar que las frecuencias de respuesta altas se distribuyen a lo largo del intervalo en el caso del grupo NCONJ, mientras que en el grupo CONJ las frecuencias altas se concentran entre el tercer y octavo subintervalo.

Figura 3.

Resultados globales de ambos grupos

Con base en una inspección visual, es posible identificar que la frecuencia de respuesta fue mayor en todas las condiciones del grupo NCONJ en comparación con las del grupo CONJ. Sin embargo, al comparar las frecuencias de respuesta por componente entre ambos grupos por medio de la prueba U de Mann-Withney, se identificó que sólo existen diferencias estadísticamente significativas entre las frecuencias del componente asociado al programa de RV 30 (U(7)= 13.5; p<0.05).

Respecto del patrón de respuesta, se puede observar que, a excepción del componente RV 10 en el grupo NCONJ, la mayoría de las respuestas se distribuyen al término del intervalo en los componentes restantes de ambos grupos, siendo más marcada esta tendencia en los componentes RV 20 y RV 30. Sin embargo, la distribución observada en el componente RV 20 del grupo conjuntivo no puede ser descrita como procrastinación, debido a que los cambios en la distribución se presentan hasta después de que concluyó el periodo disponible.

DISCUSIÓN

El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar los efectos de la relación de contingencia sobre la distribución temporal de la respuesta. De manera general, los resultados mostraron que manipular la relación de contingencia exclusivamente en

función de la actividad del individuo o en función de la duración del tiempo disponible generó cambios en la manera en que los individuos distribuyen su actividad entre las opciones de respuesta, observándose una mayor frecuencia en la condición dependiente exclusivamente de la respuesta. Sin embargo, esta diferencia fue estadísticamente significativa sólo en el caso del componente RV 30.

Contrario a lo observado en estudios previos en los que se utilizó una tarea de elección con operantes concurrentes (Cordero et al., 2022), en este estudio los participantes comenzaron respondiendo al componente con menor requisito de respuesta, incrementando paulatinamente su responder al componente con mayor requisito de respuesta, un patrón que se corresponde con la ejecución tipo procrastinación (Perrin et al., 2011). Es posible que esta diferencia en la ejecución se deba al uso de Programas de Reforzamiento de Razón Variable, por encima de Programas de Razón Fija.

Los efectos del intervalo de disponibilidad diferencial entre componentes pueden observarse al comparar el desempeño de los participantes en las condiciones de RV 10 y RV 20. En el caso del componente de RV 10, los participantes en el grupo NCONJ sólo respondieron al inicio del intervalo, mientras que en el caso de los participantes en el grupo CONJ se puede apreciar un incremento tanto en el primer como tercer subintervalo. La programación de una contingencia que no sólo contemple la ejecución del individuo, sino que también contemple la duración del tiempo disponible es una condición que se ha descrito en algunos estudios teóricos,pero cuyo efecto no ha sido evaluado sistemáticamente en la literatura (Ariely & Wertenbroch, 2002; Perrin et al., 2011; Torres et al., 2017).

Si bien los resultados de esta investigación son prometedores, existen limitaciones que deben ser atendidas para el desarrollo de futuras investigaciones. En primera instancia, sólo se contó con dos sesiones experimentales para la observación del comportamiento, por lo que la generalización de los resultados puede verse mermada. Asimismo, realizar las sesiones experimentales de manera grupal, si bien permite la observación del desempeño de múltiples participantes de manera simultánea, también establece una condición en la que el control de variables extrañas se ve limitada.

Finalmente, es necesario contar con tareas que sean ecológicamente más pertinentes a un contexto social en el que el patrón tipo procrastinación es comúnmente observado, ya que es posible que en situaciones escolares o laborales en las que se requiere emitir respuestas diferentes a presionar un botón en una pantalla táctil (por ejemplo: realizar un ensayo escolar o un reporte de ventas) los efectos sean diferentes a los encontrados en este estudio.

REFERENCIAS

Ackerman, D. S., & Gross, B. L. (2005). My instructor made me do it: Task characteristics of procrastination. Journal of Marketing education, 27(1), 5-13. https:// doi.org/10.1177/0273475304273842

Behnagh, R., & Ferrari, J. R. (2022). Exploring 40 years on affective correlates to procrastination: a literature review of situational and dispositional types. Current Psychology, 41(2), 1097-1111. https://

doi.org/10.1007/s12144-021-02653-z

Blunt, A. K., & Pychyl, T. A. (2000). Task aversiveness and procrastination: A multi- dimensional approach to task aversiveness across stages of personal projects. Personality and Individual Differences, 28 (1), 153-167. https://doi.org/10.1016/S0191-8869(99)00091-4

Cordero, A., Rincón-Reyes, R., & Yáñez, F. (2022). Exploración del patrón de respuestas tipo procrastinación mediante operantes concurrentes con componente crítico. Registro Acumulativo, 4(1), 48-62. https://www.registroacumulativo.com/_files/ugd/116fd7_c0ed191b0bbf4a11bb2cc7bdb 82d23e5.pdf

Del Valle, M., & Zamora, E. V. (2021). El uso de las medidas de auto-informe: ventajas y limitaciones en la investigación en Psicología. Alternativas en Psicologia, 47 (8), 22-35.

Diaz-Morales, J. F., Cohen, J. R., & Ferrari, J. R. (2008). An integrated view of personality styles related to avoidant procrastination. Personality and Individual Differences, 45 (6), 554-558. https://doi.org/10.1016/ j.paid.2008.06.018

Duvinsky, J. D., & Poppen, R. (1982). Human performance on conjunctive fixed‐interval fixed‐ratio schedules. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 37(2), 243-250. https://doi.org/10.1901/jeab.1982.37-243

Ferrari, J.R. (2010). Still procrastinating: the no regrets guide to getting it done. New Jersey: John Wiley & Sons.

Lerman, D. C., Addison, L. R., & Kodak, T. (2006). A preliminary analysis of self- control with aversive events: The effects of task magnitude and delay on the choices of children with autism. Journal of Applied Behavior Analysis, 39, 227–232. https:// doi.org/10.1901/jaba.2006.90-05

Mazur, J. E. (1996). Procrastination by pigeons: Preference for larger, more delayed work requirements. Journal Of The Experimental Analysisi Of Behavior, 65 (1), 159-171. https://doi.org/10.1901/jeab.1996.65-159

Michael, J. (1991). A behavioral perspective on college teaching. The behavior analyst, 14 (2), 229-239. https://doi.org/10.1007/ BF03392578

Paden, N., & Stell, R. (1997). Reducing procrastination through assignment and course design. Marketing Education Review, 7(2), 17-25. https:// doi.org/10.1080/10528008.1997.11488587

Perrin, C. J., Miller, N., Haberlin, A. T., Ivy, J. W., Meindl, J. N., & Neef, N. A. (2011). Measuring and reducing college students' procrastination. Journal Of Applied Behavior Analysis, 44 (3), 463-474. https:// doi.org/10.1901/jaba.2011.44-463

Savastano, H. I., & Fantino, E. (1994). Human choice in concurrent ratio‐interval schedules of reinforcement. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 61(3), 453-463. https://doi.org/10.1901/ jeab.1994.61-453

Sirois, F., & Pychyl, T. (2013). Procrastination and the priority of short‐term mood regulation: Consequences for future self. Social And Personality Psychology Compass, 7(2), 115- https://doi.org/10.1111/spc3.12011

Solomon, L. J., & Rothblum, E. D. (1984). Academic procrastination: frequency and cognitive-behavioral correlates. Journal Of Counseling Psychology, 31(4), 503-509. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022- 0167.31.4.503

Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological Bulletin, 133(1), 65-94, https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0033- 2909.133.1.65

Torres, C. G., Padilla, M. A. & Dos Santos, C. V. (2017). El estudio de la procrastinación humana como un estilo interactivo. Avances En Psicología Latinoamericana, 35 (1), 153-163. doi: http://dx.doi.org/10.12804/ revistas.urosario.edu.co/apl/a.4330.

Zacks, S., & Hen, M. (2018). Academic interventions for academic procrastination: A review of the literature. Journal Of Prevention & Intervention In The Community, 46(2), 117-130. https://doi.org/10.1080/10852352.2016.1198154

Zentall, T. R. (2020). Does contioned reinforcement play a role in procrastination: A pigeon model. Behavioral Processes, 178 (1), 104-139, https://doi.org/10.1016/

Zhang, S., & Feng, T. (2020). Modeling procrastination: Asymmetric decisions to act between the present and the future. Journal of Experimental Psychology: General, 149 (2), 311. https:// psycnet.apa.org/doi/10.1037/xge0000643

Fecha de recepción: 30 de junio de 2024

Fecha de dictaminación: 20 de julio de 2024

Fecha de aceptación: 28 de septiembre de 2024

Fecha de publicación: 20 de diciembre de 2024

Oscar Arturo Cordero Rubio https://orcid.org/0000-0002-9459-924X Eduardo Fernández Nava https://orcid.org/0009-0009-7502-6567 Guillermo Aguirre Canchola https://orcid.org/0009-0004-1454-0603

1Estudiante de doctorado en Análisis Experimental del Comportamiento, UNAM; Profesor de la licenciatura en psicología, UDFSM

2Candidato al grado de doctor en Psicología Educativa y del Desarrollo, UNAM; Profesor de la Licenciatura en Psicología, UDFSM

3Estudiante del sexto cuatrimestre de la ingeniería en sistemas computacionales, Universidad UDFSM

La correspondencia referente a este artículo debe dirigirse a Oscar Arturo Cordero Rubio Correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Agradecimientos al Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías por la beca otorgada al primer autor para la realización de este trabajo. Número de becario: 1145785