| ISSN 23958162 I www.pensamientocriticoudf.com.mx |

| ISSN 23958162 I www.pensamientocriticoudf.com.mx |

Construcción de una plataforma virtual para promover competencias lectoescritoras.

Construction of a virtual platform to promote reading and writing skills

Eduardo Fernández Nava1

Universidad Nacional Autónoma de México, FES Iztacala

Guillermo Aguirre Canchola2

Universidad UDF Santa María

José Vladimir Ruíz Pérez3

Universidad Nacional Autónoma de México, FES Iztacala

María Luisa Cepeda Islas4

Universidad Nacional Autónoma de México, FES Iztacala

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo contrastar diferentes tareas para la promoción de competencias lingüísticas en estudiantes universitarios y describir la construcción de una plataforma virtual que sirva como alternativa. Se presenta un panorama general sobre el desempeño lingüístico de estos en el país. Posteriormente, se describe brevemente los fundamentos teóricos de la Psicología Interconductual y se analizan algunos estudios que promueven competencias lingüísticas en términos de la forma de evaluación, operatividad y cómo promueven dichas competencias. Finalmente, se ilustra la construcción de una plataforma virtual para la promoción de competencias escritoras en estudiantes universitarios, se discuten las ventajas para la investigación e intervención, sus limitaciones y las implicaciones en la teoría y en la práctica psicológica.

Palabras clave: Psicología, escritura, software, multidisciplina, estudiantes universitarios

Abstract

The objective of this paper is to contrast different tasks for the promotion of linguistic competencies in university students and to describe the construction of a virtual platform to serve as an alternative. A general overview of the linguistic performance of these students in the country is presented, followed by a brief description of the theoretical foundations of Interbehavioral Psychology and an analysis of some studies that promote linguistic competencies in terms of the form of evaluation, operability and how they promote such competencies. Finally, the construction of a virtual platform for the promotion of writing skills in university students is illustrated, the advantages for research and intervention, its limitations and implications in psychological theory and practice are discussed.

Keywords: Psychology, writing, software, multidisciplinary, undergraduates

Introducción

El ejercicio de las competencias lingüísticas en la enseñanza superior es crucial, ya que tanto la metodología docente como el aprendizaje en los estudiantes se llevan a cabo principalmente de manera lingüística (Ribes, 2004; Morales et al., 2013). En este nivel educativo es común la necesidad de participar activamente en la lectura, escritura y expresión oral de contenidos disciplinarios que están ligados indiscutiblemente al lenguaje (Ribes, 2006; Morales et al., 2017). Esta importancia ha motivado la realización de diversas evaluaciones a nivel nacional e internacional para medir el desempeño lingüístico de los estudiantes en distintos niveles educativos; sin embargo, los resultados han mostrado ejecuciones deficientes (González, 2014; Mares et al., 2009; OCDE, 2018).

Aunque dicho problema académico tiene múltiples factores que lo auspician, desde la psicología se pueden proponer posibles soluciones ya que esta ciencia estudia el comportamiento. Además, la investigación en psicología permite generar conocimientos, ya sea para identificar los elementos que participan en la estructuración de sus fenómenos o para la solución de problemas socialmente relevantes, como en la educación, la salud o el trabajo (Rodríguez, 2003).

No obstante, en la búsqueda de soluciones para problemas prácticos es común participen distintas ramas científicas y tecnológicas. Por consiguiente, la psicología puede auxiliarse de otras para abordar integralmente situaciones sociales específicas, lo que resalta la necesidad de un enfoque colaborativo.

La integración disciplinaria puede manifestarse de dos maneras: la multidisciplina y la interdisciplina. En la primera, dos o más disciplinas colaboran en la resolución de un problema específico desde sus propias perspectivas, mientras que en el enfoque interdisciplinario, diversas áreas de conocimiento se unen con el propósito de abordar problemas concretos, como es el caso de las profesiones (Ribes, 2010; 2018).

De esta manera, la multidisciplinariedad se materializa mediante la aplicación de la tecnología utilizando criterios que tracen la participación de diversas disciplinas científicas y tecnológicas, con el propósito de generar un impacto significativo en la resolución de problemas de relevancia social (Ribes, 2018). En el caso de la psicología, se ha empleado la tecnología computacional tanto para la investigación del comportamiento como para la aplicación práctica de los conocimientos derivados de la teoría en la solución de problemas de relevancia social.

Esta integración tecnológica no solo facilita la investigación, sino que también ofrece ventajas particularmente significativas en el estudio de los fenómenos psicológicos, donde se agiliza la evaluación, calificación y retroalimentación de resultados, con una mayor flexibilidad de tiempo y espacio para investigadores y participantes, subrayando así el papel crucial de la tecnología en la mejora de la eficacia de la investigación en psicología (Kaplan & Sacuzzo, 2006).

Por ejemplo, bajo el paradigma del condicionamiento operante, Skinner desarrolló las máquinas de enseñanza programada, las cuales fueron una propuesta de extrapolación de los hallazgos obtenidos con experimentos en animales a la educación (Skinner, 1970). Teóricamente, estos aparatos se sustentan en los principios del reforzamiento positivo, en los que a una conducta le sigue un estímulo o consecuencia que probabilizará que en un futuro esa misma respuesta se emita con mayor frecuencia; en otras palabras, la conducta está regulada por sus consecuencias (Chance, 2001).

Las máquinas de enseñanza programada consistían en una caja donde se introducía una lámina con conceptos o preguntas que los alumnos respondían y otra donde se ocultaba parte del texto. Además, la máquina contaba con un espacio determinado en el que se podían ver los textos que se encontraban en las láminas. Los contenidos se organizaban en términos jerárquicos de complejidad: de lo más simple a lo más complejo. Para que el participante pasara al siguiente nivel debía completar los temas anteriores, así avanzaba a un ritmo individual. Por lo que, aquí se concretó el paradigma de la triple relación de contingencia, donde el estímulo es la pregunta que el estudiante debía contestar, la respuesta operativa se consideró como la resolución de la pregunta o el completar oraciones, y la consecuencia: la retroalimentación proporcionada por el texto que se revelaba después de responder en la máquina.

Aunque indudablemente este autor aportó la metodología y la aparatología al estudio y del rendimiento académico, se pueden identificar una serie de limitaciones, como el tipo de respuesta requerido: la selección de opciones de respuesta, ya que en el salón de clases ésta se puede identificar difícilmente, pues el desempeño académico de la lecto-escritura implica el despliegue de competencias orales, escritas y/o lectoras, así como procedimentales. Por otro lado, el paradigma conductista puede ser insuficiente para la explicación de competencias lingüísticas, ya que no considera factores como el contexto social del lenguaje, que las competencias pueden identificarse en términos de su complejidad o a qué se hace referencia.

Por estos motivos, en los siguientes apartados se describirá una propuesta teórica y metodológica que busca abordar deficiencias en competencias lingüísticas, particularmente en la educación superior. Estas se atribuyen a un enfoque tradicional de enseñanza y evaluación que no promueve un aprendizaje duradero (Fuentes, 2007; Ribes, 2004). Se sugiere que una estrategia efectiva para abordar esta problemática es adoptar el enfoque del diseñador instruccional, que se centra en organizar elementos psicopedagógicos vinculados conceptualmente con los contenidos de enseñanza, auxiliados por programas computacionales.

Para lograr lo anterior, se describirán tres plataformas que se han utilizado para el aprendizaje de competencias lingüísticas. Dichas plataformas se analizarán en términos de la forma de evaluación, la operatividad y cómo promueven las competencias. Finalmente, se propone una tarea alternativa, la cual se describirá en los términos anteriormente mencionados. Por lo que la pregunta de investigación que guiará el presente trabajo es: ¿Qué características de las tareas analizadas se pueden recuperar para la construcción de una tarea alternativa?

El desarrollo tecnológico en la psicología interconductual

El enfoque interconductista ofrece una visión naturalista de los fenómenos psicológicos, conceptualizando el comportamiento como la interacción entre un individuo y el medio ambiente (Ribes & López, 1985). Bajo esta concepción, las competencias escritoras se definen considerando factores relativos al escritor, al lector y al texto, los cuales interactúan en un campo de relaciones interdependientes (Pacheco, 2010). Estos factores incluyen la historia de contactos sobre el tema, características del texto y la situación, y competencias lingüísticas.

En relación con las competencias, estas se pueden categorizar haciendo referencia al desempeño del individuo con base en la demanda, el cual requiere la participación de manera relativamente independiente del texto, lo que se conoce como desligamiento. Dicha clasificación es:

Intrasituacional: implica el ajuste del individuo hablando o escribiendo con base en propiedades espaciotemporales de los eventos como: copiar, transcribir, nombrar eventos, fenómenos o cosas. Acciones que producen cambios en los objetos o eventos con los que se interactúa: escribir una paráfrasis o escribir procedimientos para ensamblar un aparato. Finalmente, implica que el individuo se ajuste respondiendo con precisión a condiciones cambiantes en propiedades de los objetos o sus relaciones produciendo efectos en una situación, por ejemplo: clasificación de información, realizar una introducción.

Extrasituacional: en este tipo de desligamiento, las personas responden en términos de las propiedades funcionales de otra, lo que posibilita elaborar relaciones desligadas de las características situacionales aparentes de los eventos, objetos y/o organismos presentes en el ambiente. Por ejemplo: derivar una pregunta de investigación o elaborar ejemplos para ilustrar un concepto.

Transituacional: implica un ajuste lingüístico ante objetos o eventos convencionales. Las respuestas del individuo son también convencionales, relacionando, elaborando o contrastando productos lingüísticos, es decir, conceptos, símbolos o teorías.

Gracias al avance de las ciencias de la computación, se han diseñado aplicaciones para estudiar distintos procesos psicológicos en diferentes ámbitos de aplicación de la psicología. Por ejemplo, Moreno et al. (2005) construyeron un programa en Flash™ para promover habilidades de lectura estratégica de artículos científicos en estudiantes universitarios. Dicho programa auspició habilidades para identificar la justificación, el objetivo de la investigación, la unidad de análisis, los supuestos básicos, la estrategia del autor, la consistencia interna y externa, y la conclusión propia.

Cada estrategia se dividió en cinco secciones: 1) introducción y objetivos; 2) definición de la categoría o elemento a tratar; 3) ejemplos de cómo se aplica la definición en un artículo de investigación; 4) condiciones necesarias para poder deducir el elemento de la estrategia; y 5) procedimiento para identificar el elemento de la estrategia. Cada una de las secciones se diseñaron a partir de una lógica de complejidad creciente. Al término de cada sección, se programó una serie de ejercicios a resolver que consistieron en una serie de preguntas de opción múltiple. Para pasar a la siguiente sección, se requería completar todos los ejercicios correctamente.

Con base en la propuesta anterior, Moreno et al. (2008) realizaron un estudio piloto para evaluar la adquisición de habilidades de lectura en estudiantes universitarios de psicología. Participaron 53 estudiantes de la FES Iztacala. El procedimiento consistió en un pretest en el que se identificó el conocimiento de los participantes sobre estrategias de lectura que aplicaban al analizar un artículo científico. En el entrenamiento se promovieron habilidades para identificar la justificación, el objetivo de la investigación, unidad de análisis, supuestos básicos, estrategia del autor, la consistencia interna y externa y la conclusión propia. Posteriormente, en el postest se empleó el mismo procedimiento que en el pretest. Los resultados mostraron un incremento de las puntuaciones en el postest en comparación con el pretest, lo que implica que los estudiantes mejoraron las estrategias de lectura. Los autores destacan la importancia de emplear estrategias utilizando las tecnologías de información y comunicación para promover estrategias de lectura de artículos científicos.

Bajo un paradigma constructivista, Zarzosa (2004) diseñó un software para desarrollar estrategias de lectura que tuvo como objetivos: identificar expresiones que sinteticen afirmaciones del autor, identificar proposiciones principales, articular y jerarquizar diferentes conceptos claves, y juzgar la suficiencia y claridad de la información de los textos. Dicho programa consiste en la presentación de textos en una computadora diseñado en cuatro fases: 1) se dividió el texto presentado en secciones que destacan los argumentos, proposiciones, ejemplos y aclaraciones; 2) cuestionamientos que destacan las partes sustantivas del texto, mostrándose preguntas que deben hacerse para lograr la comprensión; 3) respuesta a los cuestionamientos, en donde se muestran opciones de respuesta; y 4) retroalimentación, en la que se señala, después de haber elegido una opción de respuesta las implicaciones de la opción seleccionada.

Guarneros y De Parrés (2004) realizaron un estudio con el fin de evaluar la efectividad del programa de cómputo propuesto por Zarzosa (2004). Participaron 50 estudiantes de la licenciatura en Psicología de la FES Iztacala. El procedimiento consistió en la primera sesión en indicarles las instrucciones sobre cómo funcionaba el programa. En una segunda sesión, se llevó a cabo el entrenamiento en el que se presentaron dos textos distintos. Posteriormente, se asignó a los estudiantes a una de las dos condiciones en las que varió la presentación de estos. Cada texto dividió en 17 y 15 secciones respectivamente. En cada una se elaboró uno o dos cuestionamientos al autor y se presentaron tres opciones de respuesta.

Los cuestionamientos fueron de cuatro tipos: 1) acerca de la naturaleza o intención del autor; 2) si se trataba de información novedosa o significativa; 3) nexos con otras secciones; y 4) si el texto era claro y suficiente. Los resultados mostraron una mejoría, aunque no fue significativa, ya que mostraron una disminución de errores y una dispersión menor en las puntuaciones alrededor de la mediana, lo que implica que conforme avanzaban en el entrenamiento, los estudiantes realizaron una lectura más estratégica, identificando las ideas principales, sintetizándolas y relacionando la información presentada.

Siguiendo la misma línea, Zarzosa et al. (2007) evaluaron la efectividad de un programa de intervención para desarrollar competencias para la lectura de textos expositivos-argumentativos en el nivel universitarios, a través de la misma plataforma computacional. Para lo cual se llevaron a cabo dos estudios. En el estudio uno participaron 50 estudiantes de segundo año de la Licenciatura en Psicología y emplearon el mismo procedimiento que en el estudio de Guarneros y De Parres (2004). Para el estudio 2 participaron 35 estudiantes de la carrera de psicología de la FES Iztacala, el procedimiento fue similar al estudio 1, con la diferencia que se agregaron dos textos más. Los resultados mostraron que el programa de intervención mejoró el porcentaje de respuestas en el primer estudio en las dos lecciones y que este cambio fue significativo. No obstante, el efecto que se presentó en los participantes del estudio 2 fue superior al encontrado en el estudio 1. Los autores atribuyen este cambio a la mayor cantidad de lecciones a la que se expusieron los participantes del estudio 2. Los autores sugieren el uso de este programa para promover habilidades de lectura estratégica.

Con el fin de validar la viabilidad de los textos empleados y sensibilidad de tareas de escritura y lectura en la enseñanza de psicología, Acuña et al. (2019) realizaron un estudio en el que participaron 12 estudiantes de psicología de primero a séptimo semestres de la Universidad de Sonora. La tarea se diseñó para plataforma web en la que se mostraron tres artículos de investigación distintos, el participante debía contestar preguntas relacionadas con la identificación de elementos de los artículos (objetivos, variables, argumentos, datos) y elaborar preguntas de investigación, ejemplos, gráficas y su descripción, y tipo de registro que utilizarían. Finalmente se les pedía a los participantes que elaboraran un resumen del articulo leído. Los resultados permitieron identificar el desempeño de los estudiantes, ya se encontró un mayor porcentaje promedio de aciertos en las tareas que requerían contestar preguntas de opción múltiple en comparación con los ejercicios de elaboración de escritos.

Utilizando la misma plataforma, Dávila et al. (2022) realizaron un estudio con el fin de evaluar el efecto de tipos de instrucción sobre la elaboración, revisión y corrección de resúmenes con 15 estudiantes de primer semestre de la carrera de psicología. Los cuales leyeron un artículo empírico y elaboraron un resumen, lo revisaron y lo corrigieron en función de tres condiciones que variaron en función de las instrucciones: 1) prescripción: consistieron en corregir el resumen en función de apartados que no se incluyeron e incompletos; 2) ejemplificación: se presentó un resumen y se solicitó corregirlo en función del ejemplo; y 3) sin instrucción específica. Los resultados sugieren que los participantes que se expusieron a las dos primeras condiciones mostraron efectos positivos en la elaboración de resúmenes, en términos de la extensión de la referencia, inclusión de conceptos técnicos, y pertinencia y congruencia.

En resumen, estas tareas han significado un esfuerzo por evaluar y promover competencias lingüísticas, sin embargo, se pueden identificar algunas limitaciones. Por ejemplo, la forma de evaluación en la tarea diseñada por Moreno et al (2008) se realizó a partir de la respuesta a preguntas de opción múltiple, lo que implica que dicha respuesta no sea extrapolable a una situación ecológica. En el caso de los estudios de Guarneros y De Parrés (2004) y Zarzosa et al. (2007), no realizaron una evaluación inicial, lo que dificulta la identificación del desempeño posterior. En contraste, en la plataforma utilizada por Acuña et al. (2019) sí se realizaron evaluaciones iniciales para identificar el desempeño escritor, por lo cual es una forma más integral de trabajar con las competencias lingüísticas.

En relación a la forma de promoción de competencias, se reportó que los estudios de Moreno et al. (2008), Guarneros y de Parrés (2004) y Zarzosa et al. (2007) lo hicieron a partir de la respuesta a preguntas de opción múltiple. No obstante, aunque diseñaron programas innovadores, es probable que la competencia lectora se promoviera situacionalmente, lo que dificulta la validez ecológica, ya que como se mencionó, los estudiantes universitarios requieren interactuar con teorías, modelos y procedimientos que implica desligarse de las características de la situación.

Por lado en la plataforma diseñada por Acuña et al. (2019) la promoción de la escritura y la lectura de contenidos de psicología la realizaron a través de artículos empíricos. Sin embargo, en un contexto académico, los estudiantes universitarios no sólo interactúen con este tipo de textos. En este sentido, en la práctica profesional se requiere escribir no sólo artículos científicos, sino también informes, intervenciones, correos, formatos, entre otros. Con base en estos argumentos, se describirá la construcción de una plataforma que sirva como alternativa a las descritas anteriormente.

Construcción de un programa para promover competencias escritas en universitarios

Con base en los argumentos señalados previamente, se buscó subsanar las posibles limitaciones de los programas descritos. Para ello, en un primer momento se elaboraron categorías de evaluación. Éstas se dividieron en formales y funcionales. Las primeras se refirieron a aspectos estructurales de la escritura; por ejemplo, a aspectos de presentación del texto, como la ortografía, la organización o sintaxis (Hernández, 2017). Mientras que las funcionales se refieren al nivel de competencia del estudiante y se categorizaron en intrasituacional, extrasituacional y transituacional (Padilla & Fernández, 2014). Posteriormente, Fernández et al. (2023) obtuvieron la confiabilidad y la sensibilidad de las categorías para la evaluación de competencias escritoras.

Los hallazgos mostraron confiabilidades altas para todas las categorías, así como mejores desempeños en tareas de complejidad simple, dato que ha sido ampliamente documentado en la literatura (Morales et al., 2017; Padilla & Fernández. 2014; Pacheco et al., 2007; Hernández, 2017; Padilla et al., 2015; Peña, 2017). Por lo que los autores resaltaron la utilidad de las categorías para el empleo en situaciones de investigación básica como aplicada.

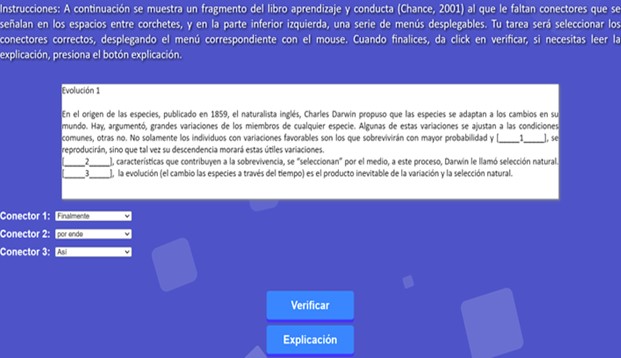

Después, se realizó la programación de un software en JavaScript para el funcionamiento, y HTML y CSS para la interfaz gráfica. Este consiste en una serie de tareas de escritura divididas en dos categorías generales. La primera de ellas tiene que ver con la enseñanza de aspectos formales de la escritura según la American Psychological Association (APA, 2020), y la segunda con la complejidad del desempeño (Padilla & Fernández, 2015).

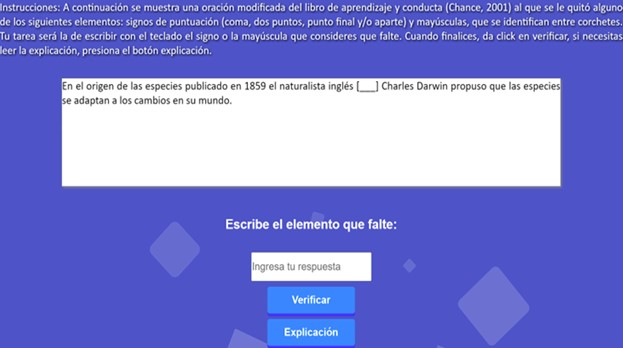

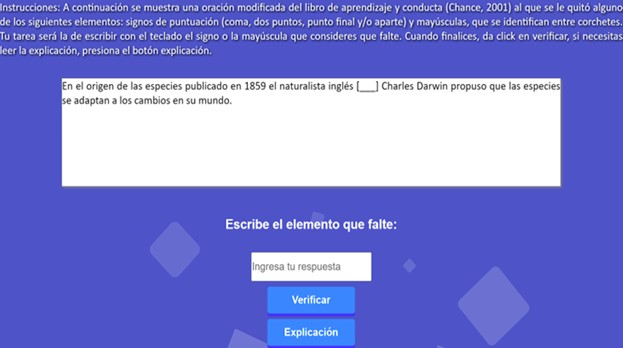

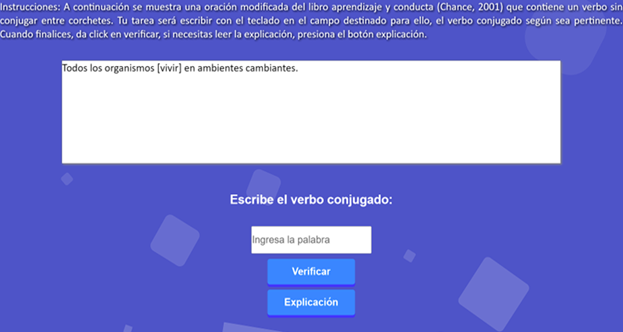

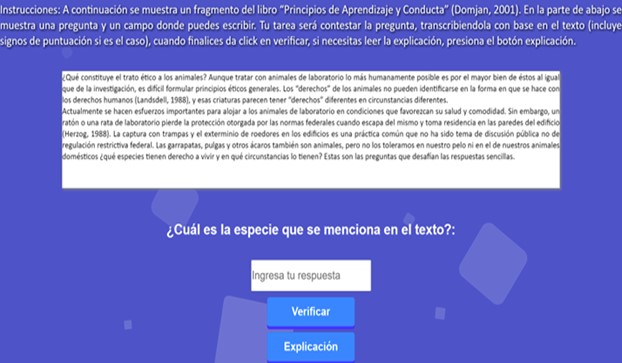

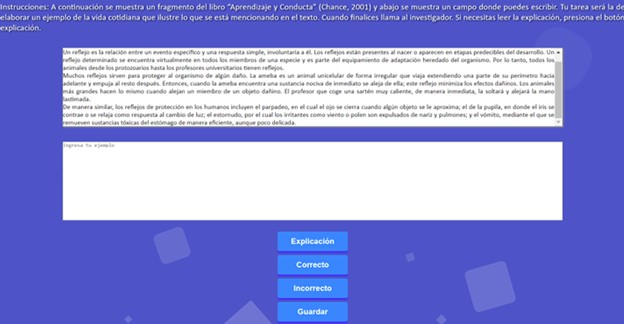

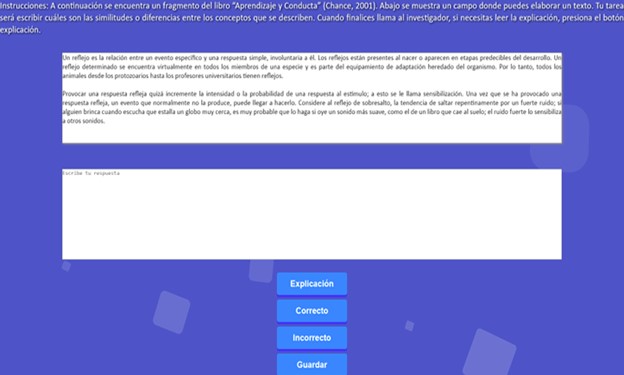

Ahora bien, el programa está diseñado para realizar una evaluación inicial y otra posterior al entrenamiento. Permite capturar texto y audio con el fin de evaluar no sólo competencias escritoras, sino también orales. Las tareas del entrenamiento que fueron diseñadas para promover aspectos formales se dividieron en cuatro módulos en el que se enseñaron: a) uso de signos de puntuación y uso de mayúsculas, en las que el participante tenía que escribir el elemento faltante en un campo de texto (Figura 1); b) palabrería, el participante debía escribir en un campo determinado para eliminar una palabra innecesaria de una oración (Figura 2); c) uso de verbos, el participante debía escribir un verbo conjugado a partir de una oración (Figura 3); y d) conectores, el participante debía seleccionar tres conectores para completar un texto (Figura 4). En todas estas se ofreció retroalimentación cuando el participante terminaba la tarea. Si la respuesta era correcta, se señalaba con una ventana emergente con el texto: ¡Correcto! y si era incorrecta, se le indicaba al participante la respuesta correcta. Este tipo de tareas auspician desempeños intrasituacionales.

Por otro lado, para la categoría funcional, el programa permitió diseñar tareas en tres diferentes niveles, de lo más simple a lo más complejo. Cabe mencionar, que en la tarea intrasituacional, sólo se programó la retroalimentación automática para aquellas que requerían escribir textualmente una idea; para las demás, se requiere que el investigador o un ayudante lea el escrito del participante, posteriormente evalúa y el programa retroalimenta la ejecución.

Figura 1.

Ejemplo de la tarea de uso de mayúsculas y signos de puntuación.

Figura 2.

Ejemplo de la tarea de palabrería.

La primera tarea consistió en mostrar un texto de 100 a 200 palabras y pedirle al participante

que: a) contestara una pregunta cuya respuesta se encontraba de forma literal en el escrito; b)

realizara una paráfrasis, y c) realizara un resumen variando a la audiencia a la que iba dirigido (p.

ej. un compañero de clases, un familiar o un amigo) (Véase Figura 6). Este tipo de tareas promueven desempeños intrasituacionales.

Figura 3.

Ejemplo de la tarea de conjugación de verbos.

Figura 4.

Ejemplo de la tarea de uso de conectores.

Figura 5.

Ejemplo de la tarea intrasituacional.

Figura 6.

Ejemplo de la tarea extrasituacional.

Figura 7.

Ejemplo de la tarea transituacional.

En el segundo tipo de tarea se mostró nuevamente un texto de 100 a 200 palabras. La tarea

aquí consiste en la elaboración de un ejemplo que sea congruente con el modelo teórico que se describe, lo que promueve desempeños extrasituacionales. Esto se ilustra en la Figura 6.

Finalmente, en la tarea de mayor complejidad consiste en pedir a los participantes que elaboren un texto destacando las similitudes o diferencias entre dos modelos teóricos a partir de un texto que describe por lo menos dos modelos teóricos, lo que permite promover que el estudiante relacione o contraste elementos abstractos; es decir, desempeños transituacionales (Véase Figuras 5 a 7). Con base en estas tareas, las competencias escritoras son auspiciadas en dos dimensiones: formal y funcional. Además, el análisis permite identificar elementos cuantitativos y cualitativos (Ribes & López, 1985), a partir de las categorías propuestas por Fernández et al. (2023). Lo que supone una ventaja respecto de las anteriores propuestas ya que permite analizar de manera más integral el fenómeno psicológico implicado en la escritura. Por otro lado, la plataforma permite integrar en una sola interfaz las evaluaciones iniciales y posteriores y que se programen los textos que se utilizarán.

Conclusión

El objetivo del presente trabajo fue contrastar diferentes tareas para la promoción de competencias lingüísticas y describir la construcción de una plataforma virtual que sirva como alternativa para el estudio de dichas competencias en estudiantes universitarios. Para esto, se describió la fundamentación teórica y se comparó con otras plataformas de enseñanza. Esta propuesta tiene como propósito ser una opción viable tanto para la investigación como para la intervención, ya que en la literatura se han reportado desempeños deficientes en cualquier nivel educativo respecto de las competencias lingüísticas (González, 2014; Mares et al., 2009; OCDE, 2018). Lo anterior representa un problema ya que en el nivel superior se interactúa con elementos puramente lingüísticos en la forma de teorías, modelos y procedimientos (Ribes, 2006; Morales et al., 2017). Además, es preciso que los futuros profesionales, puedan interactuar de manera lingüística en múltiples escenarios de relevancia social, ya sea escribiendo, hablando o leyendo.

Es posible que dicha problemática sea auspiciada y mantenida por lo que diversos autores denominan educación tradicional o verbalista, la cual se centra en la exposición verbal o escrita de la información por parte de los docentes, mientras que la evaluación consiste en que los alumnos reproduzcan de manera verbal o escrita dicha información. Es común que el aprendizaje de este modo no persista más allá de la situación de evaluación (Fuentes, 2007; Ribes, 2004).

Por lo que una de las estrategias que se pueden emplear como psicólogos es la de diseñador instruccional, quien se enfoca en la organización y estructuración de una serie de elementos psicopedagógicos conceptualmente vinculados con contenidos de enseñanza (Morales et al., 2019). En este sentido, es necesario recordar que se requiere de un trabajo multidisciplinario para ofrecer soluciones más efectivas a los problemas sociales, en este trabajo se ilustró como la psicología se puede auxiliar de las ciencias de la computación para la elaboración de programas informáticos que faciliten las actividades de investigación así como las de intervención, ya que se han documentado dichas ventajas (Kaplan & Sacuzzo, 2006). Dicha interacción multidisciplinaria se ha concretado en la elaboración de programas que evalúen y promuevan competencias lingüísticas. Sin embargo, aunque ha sido útil evaluar y promover habilidades a través de preguntas de opción múltiple, aun faltan elaborar actividades que evalúen el desempeño escritor en tiempo real.

Por lo que, la propuesta del programa que se menciona en este trabajo pretende abonar a la investigación e intervención de los fenómenos lingüísticos en el nivel educativo. Asimismo, es preciso mencionar que dicho programa forma parte de una línea de investigación más general sobre competencias lingüísticas y su relación entre ellas. En el estudio de Fernández et al. (2023) se desarrollaron las categorías de evaluación de la competencia escritora en dimensiones formales y funcionales, y se encontró que estas categorías fueron confiables para su utilización en entornos tanto de investigación como de aplicación. Asimismo, permiten el uso de diferentes textos en diferentes carreras y no sólo para estudiantes de psicología como se diseñó inicialmente, ya que se reconoce que la forma de escribir es particular a cada una de las diferentes disciplinas.

De manera conceptual, el interconductismo brinda la posibilidad de identificar y analizar los factores que determinan la naturaleza de los fenómenos psicológicos. Además, la lógica de la teoría permite identificar los elementos que se afectan recíprocamente sin caer en explicaciones causales, lo cual permite definir los fenómenos educativos y psicológicos en términos de su complejidad como producto de dicha interdependencia (Ibáñez & Ribes, 2001). Así, la plataforma sustentada en dicha teoría permitió la elaboración de tareas en términos de la complejidad, la cual se identificó en función de a qué está haciendo referencia el estudiante al realizar un escrito. También, permite la evaluación en tiempo real de la ejecución del estudiante; Asimismo, se pueden caracterizar los escritos con base en las categorías propuestas por Fernández et al. (2023) lo que implica un acercamiento más valido ecológicamente del fenómeno de la escritura sin utilizar respuestas de opción múltiple. En relación a la promoción de competencias, la tarea facilita la variación y exposición a diferentes textos para desarrollar las competencias escritoras, considerando que los aspectos formales y funcionales son relevantes, lo que permite estudiar la escritura de manera integral.

Además de las ventajas mencionadas, es posible que la ejecución en cualquier computadora con acceso a internet y la retroalimentación programada de manera automática facilite la realización de estudios enfocados a la mejora de la escritura en estudiantes universitarios. No obstante, no se descarta la posibilidad de realizar ajustes para su utilización en otros niveles educativos, ya que se ha encontrado que bajo ciertos entrenamientos, se puede promover en alumnos de educación básica desempeños desligados de la situación (Mares et al., 1990; 1993; 1996; 1997; 2002)

Queda pendiente la aplicación de dicha plataforma, ya que se pretende las tareas diseñadas en el programa permitan promover desempeños escritores tanto en un nivel formal como en un nivel funcional. Además, la elaboración de criterios que permitan la evaluación de las tareas en un nivel funcional y que sea posible que el mismo programa pueda evaluar y retroalimentar el desempeño de estas tareas, lo cual haría más eficiente la realización de estudios con poblaciones numerosas.

Otra limitación de la plataforma fue la retroalimentación en las tareas funcionales, ya que no se pudo programarse automáticamente debido a la naturaleza variable de las posibles respuestas de los participantes. Una posible solución a esto sería el entrenamiento de una inteligencia artificial que recopile distintos escritos y que seleccione la retroalimentación más pertinente.

En resumen, el uso de plataformas virtuales ha transformado la forma en que se estudian y comprenden los fenómenos psicológicos al proporcionar herramientas avanzadas para la recopilación de datos, evaluaciones psicológicas, intervenciones terapéuticas y la investigación en tiempo real. Su incorporación ha ampliado las posibilidades y la accesibilidad en el campo de la psicología, beneficiando tanto a los profesionales como a los clientes. Se considera que esta propuesta presentada puede ser una alternativa para el trabajo aplicado y puede contribuir a los docentes e interesados en la educación y la promoción de competencias orales de manera disciplinar.

Referencias

Acuña, K. F., Irigoyen, J. J., Jiménez, M., Ramírez, D., y Dávila, J. S. (2019). Qué aprenden los estudiantes de psicología de pregrado: Un estudio de caso. En I. Zepeda, F. Cabrera, J. Camacho, E. Camacho (Eds.), Aproximaciones al Estudio del Comportamiento y sus Aplicaciones, volumen II (pp. 416-448). Universidad de Guadalajara. https://tinyurl.com/6vft x3me

American Psychological Association (2020). Manual de publicaciones de la American Psychological Association (4 edición). Manual Moderno.

Chance, P. (2001). Aprendizaje y conducta (3ª edición). Manual Moderno.

Dávila, J. S., López, A., Ortega, M., Ramírez, D., Irigoyen, J. J. & Acuna, K. F. (2022). El Papel de la instrucción en la elaboración, revisión y corrección de la escritura en estudiantes de psicología.Revista Iberoamericana De Psicología,(2), 59–70. https://doi.org/10.33881/2027-1786.rip.15206

Fernández, E. Cepeda, M. L. & Ruíz, J. V. (2023). Categorías de Análisis para evaluar competencias orales y escritas. Revista Iberoamericana de Psicología, 16 (2), 11-22. DOI: https://doi.org/10.33881/2027-1786.rip.16202

Fuentes, M. (2007). Las competencias académicas desde la perspectiva interconductual. Acta Colombiana de Psicología, 10 (2), 51-58. https://www.redalyc.org/pdf/798/79810206.pdf

González, R. (2014) Habilidades lingüísticas de los estudiantes de primer ingreso a las instituciones de educación superior. ANUIES.

Guarneros, E. & De Parrés, T. (2004). Efectividad de un programa de cómputo para la enseñanza de lectura estratégica [Tesis de licenciatura, UNAM]. BIDI UNAM.

Hernández, A. (2017). Interacción entre criterios funcionales y revisión por pares sobre el desempeño escritor [Tesis de licenciatura, UNAM]. BIDI UNAM.

Ibáñez, C. & Ribes, E. (2001). Un análisis interconductual de los procesos educativos. Revista Mexicana de Psicología, 18 (3), 359-371.

Kaplan, M. R. & Sacuzzo, P. D. (2006). Pruebas psicológicas: principios, aplicaciones y temas. Cengage Learning.

Mares, G. & Ribes, E. & Rueda, E. (1993). El nivel de funcionalidad en lectura y su efecto sobre la transferencia de los leído. Revista Sonorense de Psicología, 7, 32-44.

Mares, G., Guevara, Y. & Rueda, E. (1996). Modificación de las referencias orales y escritas a través de un entrenamiento en lectura. Revista Interamericana de Psicología, 30 (2), 189-207.

Mares, G., Hickman, H., Cabrera, R., Caballero, L. y Sánchez, E. (2009). Características de ingreso de los estudiantes de Psicología de la FES Iztacala. En H. Hickman (Coord.): Psicología Iztacala y sus actores. México: UNAM.

Mares, G., Rivas, O., & Bazán, A. (2002). Configuración en el modo escrito de competencias desarrolladas en forma oral como efecto del nivel funcional de ejercicio. Revista Mexicana de Análisis de la Conducta, 28, 173–190. http://rmac-mx.org/configuracion-en-el-modo-escrito-de-competencias-desarrolladas-en-forma-oral-como-efecto-del-nivel-funcional-de-ejercicio/

Mares, G., Rueda, E. & Luna, S. (1990). Transferencia de los estilos lingüísticos en tareas referenciales. Revista Sonorense de Psicología, 4 (1), 84-97.

Mares, G., Rueda, E., Plancarte, P & Guevara, Y. (1997). Conducta Referencial no entrenada: el papel que juega el nivel funcional de entrenamiento en la generalización. Acta Comportamentalia, 5 (2), 199-219. https://www.revistas.unam.mx/index.php/acom/article/view/18271

Morales, G., Alemán, M., Canales, C., Arroyo, C. & Carpio, C. (2013). Las modalidades de las interacciones didácticas: entre los disensos esperados y las precisiones necesarias. Conductual, 1 (2), 73-89. https://www.conductual.com/articulos/Las%20modalidades%20de%20las%20interacciones%20didacticas.pdf

Morales, G., Alemán, M., Tapia, F., Díaz C., & Moreno, S. (2019). Teoría del desarrollo psicológico y trabajo interdisciplinar como fundamentos de la psicología educativa. Revista Electrónica de Psicología Iztacala, 22 (2), 42-69. http://revistas.unam.mx/index.php/repi/article/view/70172

Morales, G., Hernández, A., Peña, B., Chávez, E. & Carpio, C. (2017). Escribir rápido, escribir mejor: interacción entre parámetros temporales y criterios funcionales en universitarios. Journal of Behavior, Health & Social Issues, 9 (2), 124-131.

Moreno, D., Cepeda, M. L., Peñalosa, E., López, A., García, G. & Coronado, O. (2005, 20-24 de junio). Construcción de un “laboratorio virtual de lectura estratégica”. Encuentro Internacional de Educación Superior, UNAM 2005, Ciudad de México, México. https://recursos.educoas.org/sites/default/files/2005-03-15122laboratoriovirtual.pdf

Moreno, D., Zambrano, D., García, G., Cepeda, M., Peñalosa, E & Coronado, O. (2008). Análisis de textos científicos desde la web: un estudio piloto. Enseñanza e Investigación en psicología, 13 (2), 387-407.

Organización de las Naciones Unidad para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2018). Fomentar las competencias lingüísticas: Resultados de la Conferencia Internacional sobre las Lenguas. https://es.unesco.org/news/fomentar-competencias-ling%C3%BC%C3%ADsticas-resultados-conferencia-internacional-lenguas

Pacheco, V. (2010). ¿Se enseña a escribir a los universitarios? Análisis y propuestas desde la teoría de la conducta. UNAM.

Pacheco, V., Ramírez, L., Palestina, L., & Salazar, M. (2007). Una aproximación al análisis funcional de la relación entre las conductas de leer y escribir en estudiantes de psicología. En J. Irigoyen y M. Jiménez (coords.). Enseñanza, aprendizaje y evaluación. Una aproximación a la pedagogía de las ciencias. UNISON.

Padilla, M. & Fernández, G. (2014). Efectos de manipular características textuales del referente en la lectoescritura de textos científicos. Revista Mexicana de Análisis de la Conducta, 40 (3), 47-71. http://rmac-mx.org/efectos-de-manipular-caracteristicas-textuales-del-referente-en-la-lectoescritura-de-textos-cientificos/

Padilla, M., Fuentes, N. & Pacheco, V. (2015). Efectos de un entrenamiento correctivo en la elaboración y fundamentación de preguntas de investigación. Acta Colombiana de Psicología, 18 (2), 87-100. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=79841776007

Peña, B. (2017). Una caracterización funcional de las participaciones orales de universitarios en el aula [Tesis de licenciatura, UNAM]. BIDI UNAM.

Ribes, E. (2004). Psicología, educación y análisis de la conducta. En: S. Castañeda (coord.) Educación, aprendizaje y cognición. Teoría en la práctica (pp: 15-26). Editorial Manual Moderno.

Ribes, E. (2006). Competencias conductuales: su pertinencia en la formación y práctica profesional del psicólogo. Revista Mexicana de Psicología, 23, 19-26. https://www.redalyc.org/pdf/2430/243020646003.pdf

Ribes, E. (2010). Lenguaje ordinario y lenguaje técnico: un proyecto de currículo universitario para la psicología. Revista Mexicana de Psicología, 27 (1), 55-64. https://www.uv.mx/dcc/files/2012/06/27.-Ribes-2010.pdf

Ribes, E. (2018). El Estudio Científico de la Conducta Individual: Una Introducción a la Teoría de la Psicología. Manual Moderno.

Ribes, E. y López, F. (1985). Teoría de la conducta: Un análisis de campo y paramétrico. Trillas.

Rodríguez, M.L. (2003). La inserción del psicólogo en el campo aplicado. Psicología y Ciencia Social, 5 (1), 11-19. https://www.redalyc.org/pdf/314/31411284002.pdf

Skinner, B.F. (1970). Tecnología de la enseñanza. Labor.

Zarzosa, L. (2004). Programa de cómputo para el desarrollo de lectura estratégica a nivel universitario. Universidades, 27, 39-51. https://www.redalyc.org/pdf/373/37302706.pdf

Zarzosa, L., Luna, D., De Parrés, T. & Guarneros, E. (2007). Efectividad de una interfaz para la lectura estratégica en estudiantes universitarios. Un estudio exploratorio. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 9 (2), 1-20. http://redie.uabc.mx/vol9no2/contenido-zarzosa.html

Fecha de recepción: 31 de agosto del 2023

Fecha de dictaminación: 28 de octubre del 2023

Fecha de aceptación: 24 de febrero del 2024

Fecha de publicación: 29 de junio del 2024

1Candidato a doctor en Psicología por la UNAM FES Iztacala. Correo de contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

2Estudiante de la Ingeniería en Sistemas Computacionales, Universidad UDF Santa María

3Candidato a doctor en Psicología por la UNAM FES Iztacala.

4Profesora de tiempo completo e investigadora, UNAM FES Iztacala.

Agradecimientos al Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías por la beca otorgada al primer autor para la realización de este trabajo. Número de becario: 1083945

Calidad de sueño en pacientes en hemodiálisis del Hospital de Especialidades Centro Médico Siglo XXI

Sleep quality in hemodialysis patients of Hospital de Especialidades, Centro Médico Siglo XXI

Roberto Alexis Molina Campuzano[1]

Hospital de Psiquiatría Morelos, IMSS

Davis Cooper Bribiesca

Hospital de Especialidades, Centro Médico Siglo XXI

Irma Corlay Noriega

Hospital de Especialidades, Centro Médico Siglo XXI

Daniela Marlene Morales Morales

Hospital de Psiquiatría Morelos, IMSS

Bazán Pérez Anayetzi

Hospital de Psiquiatría Morelos, IMSS

Resumen

Los trastornos del sueño son comunes en pacientes con insuficiencia renal crónica, con una prevalencia entre el 50-80%. Este estudio investigó la calidad del sueño en 51 pacientes del Hospital de Especialidades Dr. Bernardo Sepúlveda mediante el Índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh. Se encontró que el 78.4% de los pacientes tenían una mala calidad de sueño, sin asociación significativa con factores sociodemográficos, excepto para la escolaridad, donde niveles más altos se asociaron con menos alteraciones del sueño. Estos hallazgos resaltan la necesidad de intervenciones terapéuticas para mejorar la calidad del sueño en esta población, como programas de ejercicio físico o psicoeducación. Este estudio proporciona una base para investigaciones futuras con muestras más amplias.

Palabras clave: Psicología, escritura, software, multidisciplina, estudiantes universitarios

Abstract

Sleep disorders are common in patients with chronic kidney disease, with a prevalence between 50-80%. This study investigated sleep quality in 51 patients from the Dr. Bernardo Sepúlveda Specialties Hospital using the Pittsburgh Sleep Quality Index. It was found that 78.4% of patients had poor sleep quality, with no significant association with sociodemographic factors, except for education, where higher levels were associated with fewer sleep disturbances. These findings highlight the need for therapeutic interventions to improve sleep quality in this population, such as physical exercise programs or psychoeducation. This study provides a basis for future research with larger samples.

Keywords: Sleep quality, Chronic kidney disease and Hemodialysis.

Introducción

Los investigadores modernos definen el sueño basándose tanto en el comportamiento de la persona que se queda dormida como en las modificaciones fisiológicas del ritmo eléctrico cerebral al despertar. Los criterios comportamentales incluyen la falta de movilidad o movilidad escasa, el cierre de los párpados, la adopción de una postura específica para dormir propia de cada especie, la reducción de la respuesta a estímulos externos, la inactividad, el incremento del tiempo de reacción, la elevación del umbral de despertar, la disminución de la actividad cognitiva y un estado inconsciente reversible.

Los criterios fisiológicos se determinan a través de la electroencefalografía (EEG), la electrooculografía (EOG) y la electromiografía (EMG), además de otras modificaciones fisiológicas en la ventilación y la circulación (Chokroverty, 2011).

Los trastornos del sueño son altamente prevalentes en pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) sometidos a diálisis a largo plazo. La hemodiálisis, el tratamiento estándar para estas enfermedades, es una técnica de depuración extracorpórea que facilita el intercambio de agua y solutos entre la sangre y el líquido de diálisis mediante una membrana semipermeable en el dializador. Este proceso permite la eliminación de toxinas urémicas, la remoción de líquidos acumulados y la restauración del equilibrio electrolítico y ácido-básico (Amenós, 2016). Se estima que entre el 50% y el 80% de los pacientes en hemodiálisis experimentan trastornos del sueño, una prevalencia considerablemente mayor en comparación con aquellos que no están en diálisis (Serrano-Navarro et al., 2019).

Estudios previos han reportado asociaciones entre insomnio, mala calidad del sueño y otros trastornos del sueño con una disminución en la calidad de vida y un aumento en la tasa de mortalidad en pacientes en hemodiálisis (Kimmell et al., 2003; Iliescu et al., 2003; Parker et al., 2003; Elder et al., 2008). Entre los trastornos del sueño más comunes en estos pacientes se encuentran el insomnio, el síndrome de piernas inquietas (RLS), la apnea del sueño y la somnolencia diurna excesiva (EDS) (Herridge et al., 2011; Koch et al., 2009; Kawauchi et al., 2006; Biyik et al., 2013). La mala calidad del sueño incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares e infecciones.

La literatura sugiere que la mala calidad del sueño está asociada con factores físicos como las enfermedades subyacentes, la uremia, la anemia y los cambios metabólicos inducidos por la melatonina (Aronsohn et al., 2010; Hildreth et al., 2011).

Además, se supone que la farmacoterapia interfiere con la calidad del sueño. La evidencia sugiere que factores psicológicos como la depresión y la ansiedad están directamente asociados con la incidencia de trastornos del sueño (Durmer & Dinges, 2005). La calidad del sueño también podría verse influenciada por factores del estilo de vida, como el estilo de vida sedentario, el momento de la hemodiálisis y los hábitos de consumo de alcohol (Sheldon, 2012).

Los pacientes en hemodiálisis con insuficiencia renal a menudo experimentan mala calidad del sueño, lo que afecta su bienestar general. Los estudios han demostrado que factores como el estado de hidratación (Butt et al.,2023) y el uso de técnicas progresivas de relajación muscular (Rosdiana y Cahyati, 2021; Sanad et al., 2023) pueden influir en la calidad del sueño en estos pacientes. La investigación que comparó a pacientes en hemodiálisis con receptores de trasplante renal reveló que este último grupo generalmente experimenta una mejor calidad del sueño (Huang et al., 2023). Los factores asociados con la mala calidad del sueño en pacientes con enfermedad renal crónica en pre-diálisis incluyen demografía, condiciones fisiológicas, depresión y comportamientos relacionados con la excitación (Shamspour et al., 2023). La astigrafía usando dispositivos portátiles se ha utilizado para medir objetivamente los parámetros de calidad del sueño en pacientes de diálisis, destacando el impacto significativo de los niveles de fosfato sérico en la eficiencia del sueño (Hao et al., 2018).

En general, los pacientes que se quejan de mala calidad del sueño utilizan más los servicios de salud, toman más fármacos para inducir el sueño y tienen una mala calidad de vida y disminución en su funcionalidad. Por lo anterior, es importante continuar estudiando la calidad del sueño en paciente en hemodiálisis.

Por lo cual, la pregunta de investigación fue: ¿Qué proporción de pacientes con hemodiálisis sufren alteraciones de sueño?

Los seres humanos tienen necesidades físicas, sociales, emocionales e intelectuales. En ese sentido, la salud física y psicológica depende de que se satisfagan adecuadamente estas necesidades básicas, siendo el sueño una necesidad física básica necesaria para mantener la salud y un estado de bienestar. Los defectos en la calidad del sueño pueden alterar las emociones, los pensamientos y la motivación. Los individuos con mala calidad de sueño muestran muchos síntomas físicos y cognitivos, tales como cansancio, agotamiento, dificultad para concentrarse, disminución del umbral del dolor, pérdida del apetito, ansiedad y depresión. Los trastornos del sueño tienen un efecto significativo sobre la mortalidad y morbilidad, por lo que, una queja de dificultades con el sueño se considera un problema de salud significativo que puede afectar negativamente la calidad del sueño, la calidad de vida, funcionalidad y el bienestar del individuo (Liaveri et al., 2017).

En nuestro país no se ha realizado un análisis epidemiológico que nos ayude a dimensionar la importancia de los trastornos del sueño y la calidad del sueño y mucho menos en pacientes que se encuentran en hemodiálisis. Si bien se conocen los principales factores de riesgo en diferentes poblaciones tanto de Estados Unidos como de Europa, se desconocen los mismos en la población mexicana. Por lo que sería importante indagar sobre la calidad de sueño en estos pacientes, tomando en consideración el potencial riesgo que implica una mala calidad de sueño, así como el impacto de esta en la salud de estos pacientes.

Asimismo, esto podría permitir beneficiar a los pacientes desde el punto de vista funcional, económico, social y médico, proporcionándoles la atención y tratamiento adecuado.

El objetivo de la presente investigación fue determinar la proporción de pacientes sometidos a hemodiálisis que experimentan alteraciones del sueño en pacientes con insuficiencia renal crónica que acuden al servicio de hemodiálisis del Hospital de Especialidades Dr. Bernardo Sepúlveda de Centro Médico Siglo XXI.

De acuerdo con la literatura previa, se estima que el 70% de los pacientes sometidos a hemodiálisis experimentarán alteraciones en la calidad del sueño. Esta hipótesis se basa en investigaciones previas que han demostrado una alta incidencia de trastornos del sueño en pacientes con enfermedad renal crónica sometidos a hemodiálisis, así como en la comprensión de los factores de riesgo asociados con esta población, como el estrés físico y emocional, los cambios en los ritmos circadianos y la carga de síntomas asociados con la enfermedad renal.

Método

Paradigma metodológico

El paradigma metodológico utilizado en este estudio fue cuantitativo, enfocado en la recolección y análisis de datos numéricos para identificar patrones y relaciones entre variables. Este enfoque permite una evaluación objetiva y estadística de la calidad del sueño en pacientes con insuficiencia renal crónica sometidos a hemodiálisis. La elección del paradigma cuantitativo se justifica por la necesidad de medir de manera precisa y generalizable la prevalencia de alteraciones del sueño, así como diversas variables sociodemográficas que pueden estar parcialmente relacionadas.

Tipo de investigación

Este estudio se clasifica como una investigación no experimental, de tipo descriptivo. Además de proporciona una descripción detallada de la calidad del sueño en la población estudiada, se evalúan las posibles relaciones con variables sociodemográficas como sexo, estado civil, escolaridad, ocupación y lugar de origen.

Tipo de estudio

El estudio se enmarca en un diseño transversal. Este diseño implica la recolección de datos en un único punto en el tiempo, permitiendo una instantánea de la situación actual de la calidad del sueño entre los pacientes sometidos a hemodiálisis. La elección de un diseño transversal permite evaluar la prevalencia de alteraciones del sueño y explorar otras variables en una muestra representativa de la población en un momento específico. Aunque este diseño no permite establecer causalidad, proporciona información valiosa sobre la situación actual y posibles áreas de intervención.

Muestreo

Participaron 51 pacientes con diagnóstico de ERC que asisten al servicio de hemodiálisis del Hospital de Especialidades “Dr. Bernardo Sepúlveda” de Centro Médico Siglo XXI, que aceptaron participar en el estudio y que se encontraron disponibles al momento de aplicar el instrumento. Se consideraron características tales como la edad, estado civil, escolaridad, ocupación y lugar de origen. A continuación, se describen las características sociodemográficas de los participantes: Género: femenino 25 (49%), masculino 26 (51%). Edad: edad media 45.47 D.E. 15.97. Estado civil: solteros 17 (33.3%), casados 31 (60.8%), divorciados 2 (3.9%), viudos 1 (2.0%). Escolaridad: sin estudios 1 (2.0%), primaria 9 (17.6%), secundaria 15 (29.4%), bachillerato 17 (33.3%), licenciatura 6 (11.8%), posgrado 3 (5.9%). Ocupación: ama de casa 12 (23.5%), estudiante 2 (3.9%), empleado 19 (37.3%), autoempleado 5 (9.8%), jubilado (25.5%). Lugar de origen: urbano 49 (96.1%), rural 2 (3.9%).

Criterios de inclusión

Pacientes de ambos sexos.

Mayores de 18 años de edad.

Ser paciente de UMAE Centro Médico Siglo XXI.

Encontrarse en hemodiálisis con 3 meses de antiguedad.

Consciente de su alrededor.

Pacientes que acepten participar y que firmen el consentimiento informado.

Criterios de exclusión

Pacientes que acuden a hemodiálisis por urgencia médica.

Embarazo.

Pacientes que rechazaron la participación en este estudio.

Criterios de eliminación

Pacientes que llenaron de forma inadecuada o incompleta los instrumentos de trabajo.

Pacientes que si habiendo aceptado en un inicio y una vez iniciado el estudio desearon dejar el mismo.

Descripción de variables

La variable dependiente fue la calidad de sueño, la cual fue determinada por el cuestionario Pittsburgh Sleep Quality Index (Índice de calidad de sueño Pittsburgh). En la publicación original de Buysee, et al., se habla de una especificidad de 86.5% y una sensibilidad del 89.6%, este instrumento fue validado en su versión en castellano por Royuela y Macías (1996) quienes encontraron una consistencia interna de 0.81, el coeficiente de kappa de 9.61,sensibilidad de 88.63%, especificidad de 74.99% y un valor predictivo positivo de la prueba fue de 80.66, lo que nos habla de que dicha versión es adecuada para la investigación clínica y epidemiológica de la calidad del sueño. No obstante, la consistencia de Índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh adaptado para el presente estudio fue de un Alfa de Cronbach de α = 0.733, esto nos indica que efectivamente esta prueba mide el constructor de interés en la muestra estudiada.

La escala consta de 24 preguntas, con 19 auto-aplicables y 5 respondidas por el compañero de habitación o cama. Las primeras 4 preguntas tienen respuestas concretas, mientras que las restantes, incluyendo las del compañero, se contestan con una escala ordinal de 4 grados. Se tarda aproximadamente de 5 a 10 minutos en completarla. Los resultados generan 7 puntuaciones sobre la calidad del sueño: Calidad subjetiva, Latencia del sueño, Duración del sueño, Eficiencia habitual del sueño, Perturbaciones del sueño, Uso de medicación hipnótica y Disfunción diurna. Cada componente recibe una puntuación del 0 al 3, siendo 0 sin problemas y 3 problemas graves. La suma de estas puntuaciones da un total entre 0 y 21, donde menos de 5 indica buena calidad de sueño. Así mismo se registraron las variables: sexo, estado civil, ocupación y lugar de origen.

Consideraciones éticas

Este estudio se apegó al reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud, así como a la declaración de Helsinki y sus enmiendas.

Este estudio no representó ningún riesgo para la salud del paciente de acuerdo a la Ley General de Salud en Materia de investigación para la salud. Por ser un estudio epidemiológico y analítico.

Se explicó a cada uno de los pacientes y familiares responsables, el objetivo del estudio en el cual no se correría ningún riesgo, costo y de estar de acuerdo en firmar una hoja de consentimiento informado para ser incluido en el estudio.

Privacidad y confidencialidad

Los datos obtenidos serán utilizados por el investigador para la realización de un estudio científico con la finalidad de obtener información que pueda ser aplicable a la ciencia médica. Se respetará con absoluta integridad el uso de sus datos personales de acuerdo a la Ley DOF 95-07-2010, del IFAI vigente.

Resultados

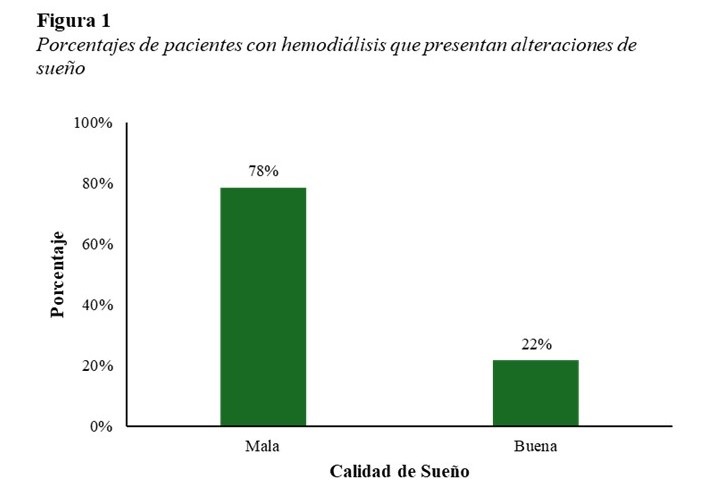

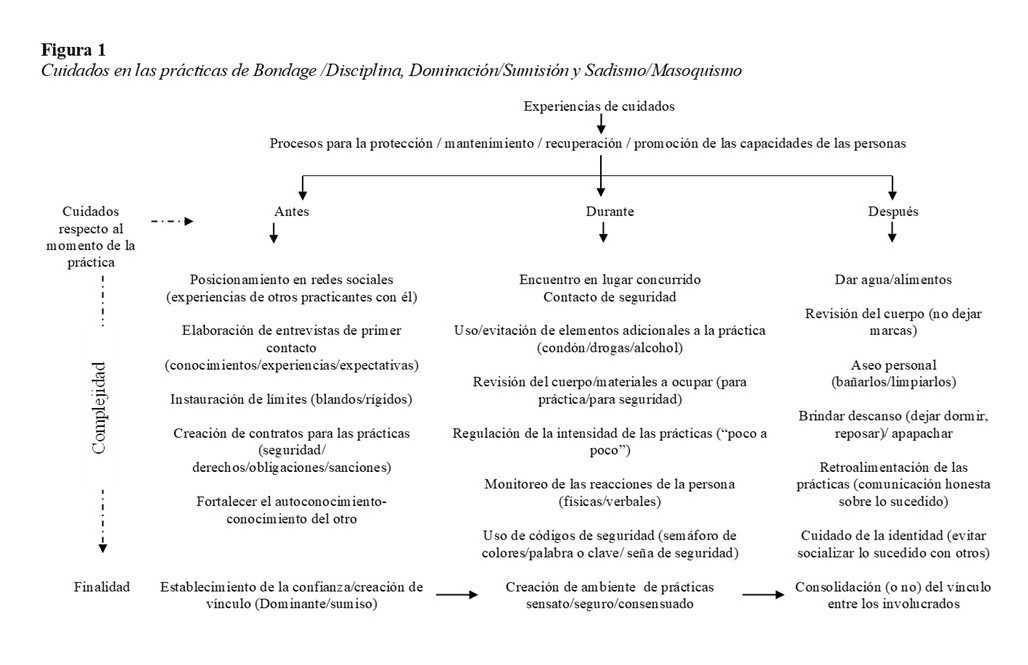

El análisis de los datos reveló una prevalencia del 78.4% de los pacientes sometidos a hemodiálisis que experimentan alteraciones del sueño, con un intervalo de confianza del 99% que oscila entre el 62.9% y el 94%, como se muestra en la Figura 1. La prueba de Bondad de Ajuste X2 confirmó que la muestra es representativa de la población general (X2(6) = 6.02; p. > 0.05).

De acuerdo con la Figura 1, al comparar las mediciones entre pacientes con y sin alteraciones del sueño, el análisis estadístico indicó que la prevalencia del 78.4% de alteraciones del sueño en pacientes sometidos a hemodiálisis es significativa (X2(1) = 16.5; p. < 0.05).

|

Tabla 1 Variables Sociodemográficas y su prevalencia entre la buena y mala calidad de sueño. |

||||||

|

Sociodemográficos |

|

% |

N |

χ² |

gl |

p |

|

SEXO |

Femenino |

49% |

51 |

2.65 |

1 |

0.173* |

|

|

Masculino |

51% |

|

|

|

|

|

ESTADO CIVIL |

Solteros |

33% |

51 |

1.53 |

3 |

0.756* |

|

|

Casados |

61% |

|

|

|

|

|

|

Divorciados |

4% |

|

|

|

|

|

|

Viudos |

2% |

|

|

|

|

|

ESCOLARIDAD |

Sin estudios |

2% |

51 |

7.08 |

5 |

0.224* |

|

|

Primaria |

18% |

|

|

|

|

|

|

Secundaria |

29% |

|

|

|

|

|

|

Bachillerato |

33% |

|

|

|

|

|

|

Licenciatura |

12% |

|

|

|

|

|

|

Posgrado |

6% |

|

|

|

|

|

OCUPACIÓN |

Ama de casa |

24% |

51 |

5.77 |

4 |

0.221* |

|

|

Estudiante |

37% |

|

|

|

|

|

|

Empleado |

10% |

|

|

|

|

|

|

Autoempleado |

26% |

|

|

|

|

|

|

Jubilado |

4% |

|

|

|

|

|

LUGAR DE ORIGEN |

Urbano |

96% |

51 |

0.572 |

1 |

1.00* |

|

|

Rural |

4% |

|

|

|

|

La Tabla 1 permite contextualizar los hallazgos generales sobre la calidad del sueño dentro de un marco sociodemográfico. Al analizar variables como sexo, estado civil, escolaridad, ocupación y lugar de origen, se proporciona una visión más completa de los factores que podrían estar influyendo en la calidad del sueño de estos pacientes.

Sexo: No se encontró una diferencia significativa en la calidad del sueño entre hombres y mujeres. Esto sugiere que el sexo no es un factor determinante en la calidad del sueño en pacientes en hemodiálisis.

Estado Civil: La calidad del sueño no varió significativamente según el estado civil de los pacientes. Esto indica que estar soltero, casado, divorciado o viudo no influye notablemente en la calidad del sueño en esta población.

Escolaridad: Aunque no se alcanzó significancia estadística estricta, se observó una tendencia donde niveles más altos de educación están asociados con una mejor calidad del sueño. Posiblemente, por un mejor manejo del estrés y acceso a información sobre la salud.

Ocupación: No se encontró una asociación significativa entre la ocupación de los pacientes y su calidad del sueño, lo que sugiere que la actividad laboral o falta de ella no es un factor relevante en este contexto.

Lugar de Origen: La calidad del sueño no varió significativamente entre pacientes de origen urbano y rural. La mayoría de los participantes eran de origen urbano, lo que refleja la ubicación del hospital.

La mayoría de las variables sociodemográficas (sexo, estado civil, ocupación y lugar de origen) no mostraron una asociación significativa con la calidad del sueño en pacientes sometidos a hemodiálisis.

Sin embargo, la escolaridad mostró una tendencia hacia una asociación positiva con la calidad del sueño, lo que sugiere que niveles educativos más altos podrían estar relacionados con mejores hábitos de salud y un manejo más eficaz del estrés, contribuyendo a una mejor calidad del sueño. Estos hallazgos son consistentes con la literatura existente, que indica que, aunque las variables sociodemográficas pueden influir en la calidad del sueño, su impacto no es uniforme ni significativo en todos los contextos.

Conclusión

El presente estudio se enfocó en evaluar la calidad del sueño en pacientes sometidos a hemodiálisis en el Hospital de Especialidades Dr. Bernardo Sepúlveda de Centro Médico Siglo XXI. El objetivo fue determinar la proporción de pacientes que experimentan alteraciones del sueño y explorar los factores sociodemográficos asociados. Se planteó la hipótesis de que aproximadamente el 70% de los pacientes en hemodiálisis experimentarían alteraciones en la calidad del sueño, basándose en investigaciones previas.

La herramienta utilizada para evaluar la calidad del sueño fue el Índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh (PSQI). Los resultados revelaron que el 78.4% de los pacientes presentaban una mala calidad del sueño. Este hallazgo es consistente con la hipótesis inicial y resalta la prevalencia significativa de alteraciones del sueño en pacientes en hemodiálisis.

Uno de los hallazgos más notables fue la falta de asociación significativa entre la calidad del sueño y la mayoría de los factores sociodemográficos, como edad, género, estado civil, ocupación y lugar de origen. Sin embargo, se encontró una excepción en el nivel de escolaridad, donde los pacientes con niveles educativos más altos presentaron menos alteraciones del sueño. Esto sugiere que la educación puede desempeñar un papel protector, posiblemente debido a una mejor comprensión y manejo de la enfermedad y sus síntomas asociados.

Los resultados obtenidos en este estudio tienen importantes implicaciones para la práctica clínica y la gestión de la calidad del sueño en pacientes sometidos a hemodiálisis. La alta prevalencia de mala calidad del sueño destaca la necesidad de intervenciones terapéuticas específicas para esta población. Se recomienda la implementación de programas de ejercicio físico y psicoeducación, los cuales han demostrado ser efectivos en la mejora de la calidad del sueño (Sanad et al., 2023; Butt et al., 2023).

Además, se sugiere la evaluación regular de la calidad del sueño como parte del cuidado integral de los pacientes con IRC en hemodiálisis. La utilización de herramientas como el PSQI puede ayudar a identificar a los pacientes con riesgo de trastornos del sueño y permitir intervenciones tempranas. También es fundamental considerar factores psicológicos como la depresión y la ansiedad, que están directamente asociados con la incidencia de trastornos del sueño en esta población (Shamspour et al., 2023; Huang et al, 2023).

Una limitación de este estudio es el tamaño de la muestra que, aunque adecuado para una exploración inicial, limita la generalización de los resultados a una población más amplia. Futuras investigaciones deberían incluir muestras más grandes y diversas para confirmar estos hallazgos y explorar más a fondo las relaciones entre los factores sociodemográficos y la calidad del sueño.

Otra área que merece mayor atención es el impacto de los tratamientos farmacológicos y las intervenciones no farmacológicas en la mejora de la calidad del sueño. Estudios que utilicen medidas objetivas de la calidad del sueño, como la actigrafía, pueden proporcionar una comprensión más completa del problema y guiar el desarrollo de estrategias de manejo efectivas (Zhang et al., 2021; Hao et al., 2018).

Finalmente, este estudio subraya la alta prevalencia de mala calidad del sueño en pacientes sometidos a hemodiálisis y la necesidad urgente de intervenciones dirigidas a mejorar su bienestar general. Los hallazgos proporcionan una base sólida para futuras investigaciones y destacan la importancia de un enfoque multidisciplinario en el manejo de la calidad del sueño en esta población vulnerable.

Referencias

Amenós, C. (2016). Hemodiálisis y diálisis peritoneal. En P. Farreras, P. & f. Cardellach. (Directores) Medicina Interna. (Capítulo 99). Elsevier Espala, S.L.U. https://doi.org/10.1016/B978-84-9022-996-5/00092-2.

Aronsohn, R. S., Whitmore, H., Van Cauter, E., & Tasali, E. (2010). Impact of untreated obstructive sleep apnea on glucose control in type 2 diabetes. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 181(5), 507–513. https://doi.org/10.1164/rccm.200909-1423OC

Biyik, Z., Solak, Y., Atalay, H., Gaipov, A., Guney, F., & Turk, S. (2013). Gabapentin versus pregabalin in improving sleep quality and depression in hemodialysis patients with peripheral neuropathy: a randomized prospective crossover trial. International Urology and Nephrology, 45(3), 831–837. https://doi.org/10.1007/s11255-012-0193-1

Butt, U., Vilar, E., Sridharan, S., Farrington, K., & Berdeprado, J. (2023). #4268 Relationship between measured sleep quality and clinical parameters in dialysis patients. Nephrology Dialysis Transplantation, 38(1). https://doi.org/10.1093/ndt/gfad063c_4268

Chokroverty, S. (2011). Características generales del sueño normal. En S. Chokroverty (Ed.), Medicina de los Trastornos del Sueño (Tercera Edición) (pp. 5–21). Elsevier España. https://doi.org/10.1016/B978-84-8086-733-7.00002-4

Durmer, J. S., & Dinges, D. F. (2005). Neurocognitive consequences of sleep deprivation. Seminars in Neurology, 25(1), 117–129. https://doi.org/10.1055/s-2005-867080

Elder, S. J., Pisoni, R. L., Akizawa, T., Fissell, R., Andreucci, V. E., Fukuhara, S., Kurokawa, K., Rayner, H. C., Furniss, A. L., Port, F. K., & Saran, R. (2008). Sleep quality predicts quality of life and mortality risk in haemodialysis patients: results from the Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS). Nephrology, Dialysis, Transplantation: Official Publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, 23(3), 998–1004. https://doi.org/10.1093/ndt/gfm630

Hao, G., Lu, W., Huang, J., Ding, W., Wang, P., Wang, L., Ding, F., Hu, M., & Hou, L. (2018). Predialysis fluid overload linked with quality of sleep in patients undergoing hemodialysis. Sleep Medicine, 51, 140–147. https://doi.org/10.1016/j.sleep.2018.07.011

Herridge, M. S., Tansey, C. M., Matté, A., Tomlinson, G., Diaz-Granados, N., Cooper, A., Guest, C. B., Mazer, C. D., Mehta, S., Stewart, T. E., Kudlow, P., Cook, D., Slutsky, A. S., Cheung, A. M., & Canadian Critical Care Trials Group. (2011). Functional disability 5 years after acute respiratory distress syndrome. The New England Journal of Medicine, 364(14), 1293–1304. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1011802

Hildreth, C. M. (2011). Prognostic indicators of cardiovascular risk in renal disease. Frontiers in Physiology, 2, 121. https://doi.org/10.3389/fphys.2011.00121

Huang, C., Cheng, C. (Sunny), & Yen, M. (2023). Factors associated with poor sleep quality in patients with pre-dialysis chronic kidney disease: A systematic review. Journal of Advanced Nursing, 79(6), 2043–2057. https://doi.org/10.1111/jan.15590

Huang, C., Cheng, C., & Yen, M. (2023). Factors associated with poor sleep quality in patients with pre-dialysis chronic kidney disease: A systematic review. Journal of Advanced Nursing, 79(6), 2043–2057. https://doi.org/10.1111/jan.15590

Iliescu, E. A., Coo, H., McMurray, M. H., Meers, C. L., Quinn, M. M., Singer, M. A., & Hopman, W. M. (2003). Quality of sleep and health-related quality of life in haemodialysis patients. Nephrology, Dialysis, Transplantation: Official Publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, 18(1), 126–132. https://doi.org/10.1093/ndt/18.1.126

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2020). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. México: INEGI.

Kawauchi, A., Inoue, Y., Hashimoto, T., Tachibana, N., Shirakawa, S., Mizutani, Y., Ono, T., & Miki, T. (2006). Restless legs syndrome in hemodialysis patients: health-related quality of life and laboratory data analysis. Clinical Nephrology, 66(6), 440–446. https://doi.org/10.5414/cnp66440

Kimmel, P. L., Emont, S. L., Newmann, J. M., Danko, H., & Moss, A. H. (2003). ESRD patient quality of life: symptoms, spiritual beliefs, psychosocial factors, and ethnicity. American Journal of Kidney Diseases: The Official Journal of the National Kidney Foundation, 42(4), 713–721. https://doi.org/10.1016/s0272-6386(03)00907-7

Koch, B. C. P., Nagtegaal, J. E., Hagen, E. C., Van Der Westerlaken, M. M. L., Boringa, J. B. S., Kerkhof, G. A., & Ter Wee, P. M. (2009). The effects of melatonin on sleep–wake rhythm of daytime haemodialysis patients: a randomized, placebo-controlled, cross-over study (EMSCAP study). British Journal of Clinical Pharmacology, 67(1), 68–75. https://doi.org/10.1111/j.1365-2125.2008.03320.x

Liaveri, P. G., Dikeos, D., Ilias, I., Lygkoni, E. P., Boletis, I. N., Skalioti, C., & Paparrigopoulos, T. (2017). Quality of sleep in renal transplant recipients and patients on hemodialysis. Journal of Psychosomatic Research, 93, 96–101. https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2016.12.013

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2019). Insuficiencia renal crónica. Informe de la OMS sobre Enfermedades Crónicas. Ginebra: OMS.

Parker, K. P. (2003). Sleep disturbances in dialysis patients. Sleep Medicine Reviews, 7(2), 131–143. https://doi.org/10.1053/smrv.2001.0240

Rosdiana, I., & Cahyati, Y. (2021). The effect of the progressive muscle relaxation combined withs lavender aromatherapy on insomnia of hemodialysis patients. Enfermería Nefrológica, 24(1), 39–46. https://doi.org/10.37551/S2254-28842021004

Royuela, A., & Macías, J. A. (1997). Propiedades clinimetricas de la versión castellana del cuestionario de Pittsburgh. Vigilia-Sueño, 9, 81-94.

Sanad, H., Abd El Aziz, H., Mohammed, A., & Hassan, S. (2023). Effect of Progressive Muscle Relaxation Technique on Sleep Quality among Hemodialysis Patients. Minia Scientific Nursing Journal, 013(1), 136–145. https://doi.org/10.21608/msnj.2023.217134.1068

Serrano-Navarro, I., Mesa-Abad, P., Tovar-Muñoz, L., & Crespo-Montero, R. (2019). Trastornos del sueño en el paciente con enfermedad renal crónica avanzada. Enfermería Nefrológica, 22(4), 361-378. doi:10.4321/s2254-28842019000400003

Shamspour, M., Shamspour, N., Kharazmi, N., Azmandian, J., Dehghani, A., & Zare, M. R. (2023). Comparison of Sleep Quality in Kidney Transplant Recipients vs. Hemodialysis Patients: A Cross-Sectional Study. Journal of Sleep Sciences. https://doi.org/10.18502/jss.v7i(1-2).13209

Sheldon, S. H. (2014). The Function, Phylogeny and Ontogeny of Sleep. En S. H. Sheldon, R. Ferber, M. H. Kryger, & D. Gozal (Eds.), Principles and Practice of Pediatric Sleep Medicine (Second Edition) (pp. 3–11). W.B. Saunders. https://doi.org/10.1016/B978-1-4557-0318-0.00001-2

Zhang, H., Yang, Y., Huang, J., Lailan, S., & Tao, X. (2021). Correlates of objective sleep quality in older peritoneal dialysis patients. Renal Failure, 43(1), 180–187. https://doi.org/10.1080/0886022X.2020.1871369

Fecha de recepción: 28 de septiembre del 2023

Fecha de dictaminación: 28 de octubre del 2023

Fecha de aceptación: 27 de mayo del 2024

Fecha de publicación: 29 de junio del 2024

[1] La correspondencia referente a este artículo debe dirigirse a Roberto Alexis Molina Campuzano. Correo de contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Diseño y validación de Prueba de Eventualidad de Riesgo Suicida

Design and validation of a Suicide Risk Eventuality Test

Jennifer Nancy Núñez Carmona[1]

Alexandra Tahamara Moya Solís1

Pedro Cassiel Maqueo Mendoza1

Mariana Lucero Hernández Guzmán1

Andrea Domínguez González1

Vanessa Arias Martínez1

Cristian Javier Ocampo Solís[2]

Universidad del Valle de México

Resumen

El suicidio es un problema no solo de salud pública, sino también de orden social, pues conlleva una afectación tanto a nivel personal como del contexto en el que la persona se desenvuelve. En este sentido, el presente trabajo tuvo por objetivo diseñar y validar una prueba que permita medir de manera precisa la eventualidad de riesgo suicida antes de que incluso se presente el primer intento de acabar con la vida. Para ello, se diseñó un instrumento de 40 reactivos, divididos en dos factores para este primer estudio, y se aplicó a 220 estudiantes universitarios. Como resultado, se encontró una confiabilidad alta (Alpha = .89) con una validez media (r = .54) a través de un análisis de componentes principales. Este estudio propone una herramienta valiosa para la detección temprana del riesgo suicida en la población con mayor riesgo, con el fin de tomar medidas preventivas y desarrollar intervenciones efectivas.

Palabras clave: ideación suicida, riesgo suicida, autolesión, comunicación de deseos de muerte.

Abstract

Suicide is a problem not only of public health but also of social order, as it affects both the personal level and the context in which the person develops. In this context, the aim of this study was to design and validate a test to accurately measure the eventuality of suicidal risk before the first attempt is made to end one's life. To this end, an instrument of 40 items was designed, divided into two factors for this first study , and applied to 220 university students. The results showed high reliability (Alpha = 0.89) with medium validity (r = 0.54) through a principal component analysis. This study provides a valuable tool for the early identification of suicide risk in high-risk populations, aiming to implement preventive measures and develop effective interventions.

Key words: suicidal ideation, suicidal risk, self-injury, communication of death wishes.

Introducción

La ideación suicida se refiere a la presencia de pensamientos, fantasías o ideas relacionadas con el deseo de morir o hacerse daño a uno mismo (Constanza et al., 2018). Es importante destacar que la ideación suicida puede variar en intensidad y frecuencia, desde pensamientos pasivos sobre la muerte hasta planes concretos para llevar a cabo el acto suicida.

El comportamiento suicida incluye toda conducta que tenga como consecuencia la muerte de la persona y ésta comprenda lo que implica su actuar, con una intención deliberada de encaminar su propia vida a su fin (Campo-Arias, 2022). Se entiende intención como “la capacidad de las personas de elegir, mantenerse constantes y actuar de acuerdo con su elección” (Ryle, 1967, p.63). La Real Academia Española (RAE, 2024, definición 1) define eventualidad como “cualidad de eventual”, mientras que eventual lo dictamina como “sujeto a cualquier evento o contingencia"; siguiendo esta línea, el Diccionario Español de México (DEM, 2024, definición 2) define eventual como “que no es seguro, fijo o regular, que puede o no suceder, que depende de una circunstancia no prevista”. Con esto establecido es consolidable decir que al hablar de eventualidad se hace alusión a la posibilidad o probabilidad de que algo acontezca.

Haciendo distinción a lo anteriormente expuesto, el término riesgo hace referencia a la “contingencia o proximidad de un daño” (RAE, 2024, definición 3). Aunque eventualidad y riesgo remiten a la probabilidad de algo, la connotación de riesgo se inclina a algo más negativo, implicando resultados adversos. Desde una perspectiva psicológica se adopta el término de riesgo personal o individual al que la fundación Mapfre define como aquel riesgo que afecta circunstancias de la persona en general, involucra todos los aspectos en que se encuentra, salud e integridad física o mental, capacidades, vejez, supervivencia e incluso el trabajo (MAPFRE, 2020). Es esencial que riesgo, comportamiento e ideación no se consideren sinónimos, ya que esto conduce a un error categorial (Ryle, 1967). Al enfatizar la distinción de estos conceptos, definimos riesgo como el conjunto que abarca la ideación y comportamiento suicida. Así, los factores de riesgo desde una perspectiva del análisis conductual de Ryle (1967) serían disposicionales.

El suicidio es un problema de salud pública que afecta a la población joven en múltiples países. Aunque varia de acuerdo con las circunstancias, es una realidad a nivel global. Cada año, cerca de 703 000 personas de todas las edades se quitan la vida y son aún más las que intentan llevarlo a cabo, que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022). En 2019, 1 de cada 100 muertes fue causada por suicidio y el 58% de ellas ocurrían antes de los 50 años. Cabe mencionar que, en el mismo año, el suicidio fue la cuarta causa de fallecimiento en el grupo de entre 15 y 29 años a nivel mundial (OMS, 2021).